Durchblick bewahren: Beim Bedienen digitaler Hilfsmittel spielen neben einer einfachen und intuitiven Steuerung spielen auch Aspekte wie Schnelligkeit, Effektivität oder Spaß eine zentrale Rolle, sagt Albrecht Schmidt. Foto: Fabian Helmich

Es wäre einmal ein schöner Praxistest: eine Woche ohne Smartphone, zurückgebeamt in eine vordigitale Zeit. Er würde uns schnell zeigen, wo das Leben heute spielt. „Ein Großteil unserer Realität, die wir wahrnehmen, ist durch Medien vermittelt“, stellt Albrecht Schmidt klar. Und damit meint der Informatikprofessor an der LMU natürlich nicht nur den Zugang zu den klassischen Nachrichten, die um die Welt gehen. Und längst nicht nur die Frage der Erreichbarkeit per Telefon, Mail oder Messenger-Dienst. Ihm geht es vielmehr um die vielen kleinen elektronischen Hilfen, all die Hard- und Software, die unseren Alltag mittlerweile bereichert oder beherrscht, ganz wie man es sehen will. Um all die Technik und Maschinenlogik, die unsere Realitätssicht und unsere Weltwahrnehmung prägen. Mithilfe von Navigationssystemen erreichen wir zügiger und stressfreier unser Ziel, per Smartphone-App bezahlen wir nebenbei eine Rechnung oder lösen einen Fahrschein. Siri antwortet uns noch auf die ausgefallenste Frage, ChatGPT hilft uns, Texte zu schreiben oder Konzepte zu erstellen. Und folgt man Schmidt, ist das erst der Anfang. Da geht noch was.

Der Informatiker leitet die Forschungsgruppe „Human-Centered Ubiquitous Media“ an der LMU. Sie untersucht, wie der Mensch mit den allgegenwärtigen Medien und digitalen Techniken umgeht – und wie man diese Interaktion in Zukunft noch verbessern kann. Die übergeordnete Frage seiner Forschung formuliert er so: „Wie lassen sich die menschlichen Fähigkeiten durch die digitalen Technologien erweitern?“ Wie lässt sich etwa die Konzentration verbessern, wie lässt sich schneller denken, nachhaltiger erinnern. Wie weit kann die Anverwandlung der Technik an die menschliche Natur reichen, an die Möglichkeiten und Begrenztheiten der Nutzer?

Die natürliche Art, sich in der virtuellen Welt zu bewegen

Nüchtern gesprochen geht es um die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine – klassischerweise also um Nutzeroberflächen der Software, sei es auf dem Smartphone, dem Laptop oder in Virtual Reality-Brillen. Sie sollte so gestaltet sein, dass „die Bedienung einfach und intuitiv ist“, sagt Schmidt. Nur so sei gewährleistet, dass „wir Dinge schneller und besser erledigen können“. Wohl jeder hat aber schon einmal die Erfahrung gemacht, dass uns die digitalen Helfer mehr verwirren, als dass sie uns unterstützen. Mal verlieren wir uns in der Banking-App im Gespräch mit dem Chatbot, mal irritiert uns das fahrzeugeigene Bordsystem. Für den Experten ist das nicht überraschend: „Dass etwas einfach zu bedienen ist, ist nicht selbstverständlich.“

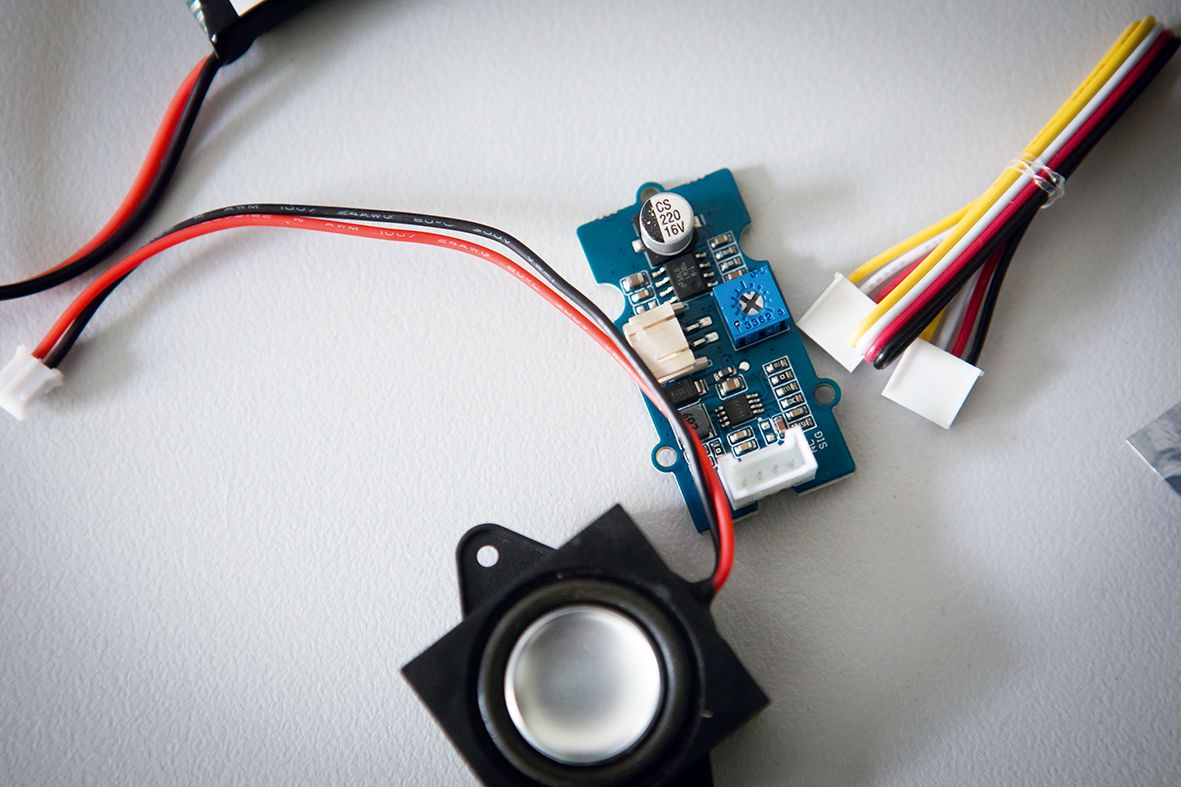

Um die Anforderungen für eine optimale Bedienbarkeit zu identifizieren, entwirft das Forschungsteam um Schmidt zunächst verschiedene Versionen eines Werkzeugs oder einer Anwendung. Das kann die Bedienungsoberfläche einer Software sein, zum Beispiel eines KI-Chatbots wie ChatGPT, der eigenständig Texte verfassen kann. Es kann aber auch die Anpassung einer Hardware sein, also zum Beispiel einer Virtual-Reality-Brille oder eines Hightech-Handschuhs, der taktile Gefühle vermittelt. Dabei gehen Schmidt und sein Team verschiedenen Fragen auf den Grund: „Wie kann ich durch das Design des Interface die Effizienz erhöhen? Was ist eine natürliche Art, sich in einer dreidimensionalen virtuellen Welt zu bewegen? Welche Art von Darstellung der eigenen Person ist dort für welche Anwendung am sinnvollsten? Wie kann eine künstliche Berührung möglichst realitätsnahe sensorische Gefühle erzeugen?

Probandinnen und Probanden testen die Technik dann entweder im Labor oder am eigenen Rechner. Dabei werden bestimmte Parameter gemessen, wie schnell die Teilnehmer etwa bestimmte Aufgaben erledigen, über den Puls wie aufgeregt sie sind oder wie oft sie Fehler während der Bedienung machen. Mit Fragebögen wird zusätzlich ihr „Nutzererlebnis“ bewertet. Diese Informationen zeigen den Forschenden, wie die Schnittstellen am besten konzipiert sein müssen. Im Idealfall kristallisieren sich am Ende allgemeine Prinzipien heraus, die eine gute Schnittstelle ausmachen.

Die da wären? „Neben einer einfachen und intuitiven Steuerung spielen auch Aspekte wie Schnelligkeit, Effektivität oder Spaß beim Bedienen eine zentrale Rolle“, erklärt Schmidt. Ein Beispiel: Ein Programm zum Erlernen von Fremdsprachen soll natürlich rasch zu möglichst großen Lerneffekten führen. Eine Grundvoraussetzung dafür ist, dass die Anwendung einfach zu bedienen ist und Freude bereitet. Sonst lässt man die Sache schnell wieder sein. Hier gilt es die Softwareoberfläche attraktiv zu gestalten und an die kognitiven Fähigkeiten des Menschen anzupassen: „Das funktioniert zum Beispiel über Auswahl der Inhalte, die Farbwahl, die Schriftgrößen und bestimmte Anordnungen und Formen.“

Und es dürfen nicht zu viel Informationen auf einmal präsentiert werden: „je weniger wir uns dabei merken müssen, desto einfacher ist die Bedienung“, erklärt Schmidt. Außerdem ist es wesentlich einfacher, Informationen zu verarbeiten und zu behalten, die eine bekannte Struktur aufweisen. Die Navigation sollte außerdem nachvollziehbar und rasch zu verstehen sein. Das wird etwa durch einen wenig verschachtelten Aufbau gewährleistet. Darüber hinaus gilt es, dem Nutzer stets die Kontrolle über die Anwendung zu lassen und obendrein noch datenschutzrechtliche Vorgaben einzuhalten. „In der Regel muss man einen Kompromiss zwischen diesen verschiedenen Anforderungen finden“, erklärt Schmidt.

„Natürlich müssen wir als Gesellschaft darüber entscheiden, was Technologien dürfen und was nicht. Um die Grenzen sinnvoll festzulegen, braucht es aber eine informierte Öffentlichkeit.“

Die fortschreitende Digitalisierung müsse außerdem so gestaltet sein, dass die neuen Techniken „für jeden zugänglich, verständlich und anwendbar sind“, fordert Schmidt daher. Niemand in der Gesellschaft dürfe ausgegrenzt oder abgehängt werden, auch wenn er digital noch so unerfahren ist. Manche Funktionen einer digitalen Anwendung könnten dann zum Beispiel optional sein, für die Fortgeschrittenen eher komplexer in der Bedienung. Bewusst für alle Menschen und insbesondere auch für Menschen mit Einschränkungen Bedienkonzepte zu erforschen, ist dabei wichtig.

Speichern oder vergessen im „Erinnerungs-Feedback“?

Die Techniken könnten künftig auch gezielt bei bestimmten Tätigkeiten im Beruf unterstützen. Früh schon entwickelte Schmidt mit seinem damaligen Team an der Universität Stuttgart etwa ein kamerabasiertes Sensorsystem, das bei Montagearbeiten helfen kann. Dazu zeichnet eine Kamera hinter dem Arbeitsplatz die Bewegungen des Menschen auf. Je nach Arbeitsschritt werden dem Mitarbeiter dann Montageanleitungen auf die Arbeitsfläche projiziert. Das System erkennt Fehler in der Auswahl oder der Montage von Bauteilen und gibt sofort Feedback und hilft dem Menschen so, Fehler zu vermeiden.

Eine echte Steigerung einer kognitiven Fähigkeit wollen Informatiker wie Schmidt in Zukunft mit sogenannten Life-Logging-Techniken erreichen. Die LMU-Forscher waren maßgeblich an EU-Projekten beteiligt, die erforschen, wie sich unser Gedächtnis verbessern lässt. Dazu werden automatisch viele Aspekte unseres Alltags etwa mit der Kamera und dem Mikrofon des persönlichen Smartphones aufgezeichnet. Anschließend soll ein „Erinnerungs-Feedback“ – etwa durch Bildschirme in der Umgebung und auf mobilen Geräten – das Erfassen und Speichern, aber auch das Vergessen von Gedächtnisinhalten unterstützen. „Solche Experimente können auch dazu dienen, das grundlegende Verständnis des menschlichen Gedächtnisses zu erweitern“, sagt Schmidt.

Während heutzutage viele solcher Techniken noch eher rudimentär daherkommen und ihre Anwendung manch einer womöglich sogar als störend empfindet, ist es ein Ziel der Entwicklungsarbeiten, dass sie uns in Zukunft mehr oder weniger unbemerkt begleiten. Informatiker in den USA haben dafür schon in den 1990er Jahren den Begriff der „Unsichtbarkeit“ geprägt. Sie stellen sich Computertechnologien vor, derer sich der Nutzer nicht bewusst ist – ähnlich wie eine herkömmliche Brille, die die Sehstärke korrigiert und sonst im Alltag gar nicht mehr auffällt. Sie argumentieren, dass eine Technik dann am effektivsten ist, wenn der Nutzer sie nicht wahrnimmt. Schmidt teilt diese Meinung.

Aber besteht darin nicht eine Gefahr? Ist der Nutzer am Ende vielleicht nur noch fremdbestimmt und -gesteuert und merkt es nicht einmal? „Natürlich müssen wir als Gesellschaft darüber entscheiden, was Technologien dürfen und was nicht“, findet Schmidt. Der Informatiker ist aber davon überzeugt, dass sich vieles technisch problemlos umsetzen ließe. „Um die Grenzen sinnvoll festzulegen, braucht es aber eine informierte Gesellschaft“, findet er. Schmidt plädiert daher für eine umfangreiche Aufklärung der Öffentlichkeit.

Von Verboten jedenfalls hält er nichts, ebenso wenig von einem Moratorium, wie es Tech-Größen unlängst gefordert haben. Eine solche Idee findet er „fast schon bizarr“. Vor einer übermächtigen KI fürchtet Schmidt sich nicht; überhaupt kann er einem Vergleich einzelner menschlicher Fähigkeiten mit denen von Computersystemen nichts abgewinnen: „Wir vergleichen ja auch nicht die Leistung eines Marathonläufers mit der eines Flugzeugs.“ Wichtig ist ihm vielmehr eines: „Egal, was wir entwickeln: Der Mensch muss immer im Mittelpunkt bleiben.“

Janosch Deeg

Prof. Dr. Albrecht Schmidt

ist Professor für Informatik und Inhaber des Lehrstuhls für Human-Centered Ubiquitous Media an der LMU. Schmidt, Jahrgang 1970, machte seinen Master in Computing an der Manchester Metropolitan University, UK, und sein Informatik-Diplom an der Universität Ulm. Promoviert wurde er an der Lancaster University in Großbritannien. Nach seiner Zeit als Postdoc an der LMU war er Professor an den Universitäten Bonn und Duisburg-Essen, bevor als Professor für Mensch-Computer-Interaktion und Kognitive Systeme an die Universität Stuttgart ging. 2017 wurde Albrecht Schmidt an die LMU berufen.

0 Kommentare