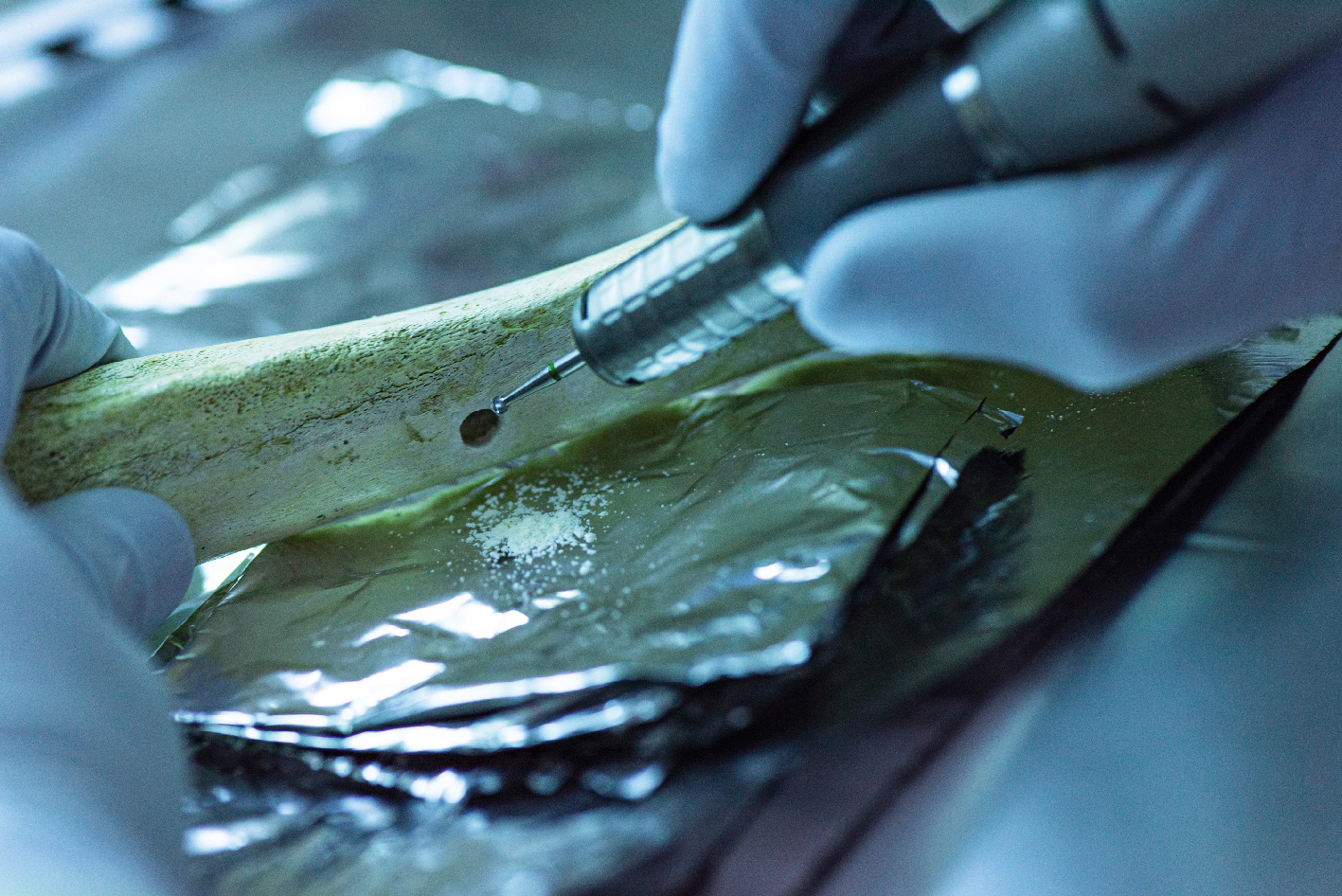

Kriegsführung in den Kolonien: Hermann von Wissmann (sitzend) diente im Lauf seiner Karriere mehreren Imperien mit seinem einschlägigen Wissen als kolonialer Militärexperte. Als Reichskommissar verhandelt er hier in der Station Mkwadij, Deutsch-Ostafrika, 1890. Foto: Picture Alliance/akg-images

In Deutschland gibt es oft einen verklärten Blick auf die koloniale Vergangenheit des Landes. Wie grausam auch deutsche Kolonialherrschaft war, ist vielen nicht bewusst. Und es ist vielen nicht klar, dass es beim Thema Gewalt enge Verflechtungen zwischen den Kolonialmächten gab. Sich diesen Teil der Kolonialgeschichte besser bewusst zu machen, sei wichtig für die Gestaltung der Gegenwart, sagt der Historiker Tom Menger.

Es gibt Reiseveranstalter, die Werbung machen für Reisen nach Namibia, also ins ehemalige Deutsch-Südwestafrika, mit Slogans wie diesen: „Wie Urlaub in der Heimat, nur viel schöner“. Oder: „Nostalgische Städte, und immer noch viel deutsches Flair“. Hatte der deutsche Kolonialismus etwas Romantisches?

Menger: Keinesfalls, würde ich sagen. Es gibt tatsächlich dieses Bild. Mit der Realität hat das aber nicht viel zu tun. Das hat sich besonders nach dem Ersten Weltkrieg so entwickelt, dass man den deutschen Kolonialismus verklärt hat. Vielleicht auch, weil die Deutschen ihre Kolonien im Ersten Weltkrieg verloren haben, haben sie danach angefangen, ein romantisches, nostalgisches Bild davon zu entwerfen. Tatsache ist aber: Kolonialismus war immer sehr stark von Gewalt geprägt, teilweise von massiver Gewalt.

Was für eine Gewalt war das?

Menger: Es gab sehr viele Formen von Gewalt. Einerseits sozusagen die alltägliche Gewalt wie Peitschenhiebe, denen Arbeiter auf den Plantagen ausgesetzt waren, oder Zwangsarbeit. Es gab sogenannte „Strafexpeditionen“ und daneben auch größere Kriege, die die Deutschen zum Beispiel zur Unterdrückung des afrikanischen Widerstandes während des sogenannten Maji-Maji-Krieges in Deutsch-Ostafrika, im heutigen Tansania, geführt haben. Bei diesen Kriegen würde ich eine Form von Gewalt herausstellen, an die viele kaum denken, wenn es um Kolonialismus geht: Hunger- und Vernichtungskrieg, also massive und systematische Zerstörung von Dörfern und Feldern, von Ernten und Nahrungsvorräten. Damit wurde versucht, der Bevölkerung, die Widerstand geleistet hat, die Lebensgrundlage zu entziehen und damit auch die Grundlage für den Widerstand.

War das Vorgehen in solchen Kolonialkriegen anders als bei Kämpfen etwa in Europa?

Menger: Auf jeden Fall. Neben den Hunger- und Vernichtungskriegen gab es für viele Kolonialkriege typische Massaker. Menschen wurden entführt, auch Frauen und Kinder, es war ganz normal, dass die Bewohner ganzer Dörfer mitgenommen und interniert wurden. Auch sexuelle Gewalt gehörte meist zum Kriegsalltag. Und es gab exzessive Gewalt sozusagen als Spektakel: Verstümmelung, Enthauptungen, die Zurschaustellung der Körper von Getöteten. Das war auch darauf ausgerichtet, dass sie den anderen eine Botschaft vermitteln soll.

Eine Anleitung, wie man am besten ein Dorf abbrennt

Sie sprechen von einer Botschaft. Was sollte mit dieser Gewalt vermittelt werden?

Menger: Es ging darum, dem Gegner die eigene Überlegenheit zu demonstrieren, das war auch klar rassistisch gedacht. Im Englischen gab es dafür den Begriff „moral effect“, man schrieb auch auf, wie man diesen Effekt am besten erzielen kann.

Es gibt ja schon länger Begriffe wie „Kriegsrecht“ – haben die Kolonialmächte dagegen bewusst verstoßen?

Menger: Wir sprechen tatsächlich von einer Zeit, als man in Europa versucht hat, sich Regeln für den Krieg zu geben. An den Genfer Konventionen wurde ab 1864 gearbeitet, die Haager Landkriegsordnung geht aufs Jahr 1899 zurück. Das waren Regelwerke, bei denen die Vorstellung galt, man sollte die Zivilbevölkerung schützen und nur die gegnerische Armee angreifen. Es gab also schon ein relativ klares Bewusstsein, was auch in einem Krieg als legitim und ehrenhaft gelten kann und was nicht. Das heißt nicht, dass nicht auch europäische Kriege in dieser Zeit große Zerstörungen brachten. Aber einiges, was in Europa verpönt war, war gleichzeitig in den Kolonialkriegen gängige Praxis. Es gab die Vorstellung: Gegen Menschen, die man als „Wilde“ betrachtete, kämpft man einen anderen Krieg, da muss man sich nicht ans Kriegsrecht halten.

Und es gab tatsächlich Handbücher zur Kriegsführung in den Kolonien?

Menger: Ja, solche Handbücher wurden üblicherweise von den Praktikern des Kolonialkrieges geschrieben, also von Leuten, die schon eine längere Erfahrung mit dieser Art von Kriegen hatten. Sie haben darin über alles Mögliche geschrieben, was mit dem Krieg zu tun hat: von der Logistik bis zur eigentlichen Kriegsgewalt, über Taktik und Strategie. Es gab darin auch ganz praktische Anleitungen, etwa dazu, wie man am besten ein Dorf abbrennt.

Tatsächlich?

Menger: Ja. Da wurde dann erklärt, welche Teile eines Dorfes üblicherweise besser brennen als andere. Oder dass man bei einer Hütte zuerst das Dach anzünden sollte. Dass man darauf achten muss, woher der Wind weht. Und dass man aufpassen muss, dass man nicht am Ende selbst mitten im brennenden Dorf steht und nicht mehr rauskommt. Das wurde alles in diesen Handbüchern feinsäuberlich festgehalten.

Diese Handbücher gibt es aber dann ja schon seit über 100 Jahren. Sind die nicht schon längst intensiv ausgewertet?

Menger: Interessanterweise nicht. Einige sind schon ausgewertet worden, aber in ihrer ganzen Breite waren sie lange Zeit nicht als Quellen erschlossen. Das ist eine wirklich sehr ertragreiche Basis für die Forschung zu kolonialer Gewalt.

Die Zeit des Kolonialismus ist ja auch eine Zeit des Nationalismus, die Staaten Europas versuchten, sich voneinander abzugrenzen, ihr jeweiliges Anderssein hervorzuheben. Waren Deutschland, Großbritannien oder Frankreich in der Kriegsführung jeweils anders als die anderen Kolonialstaaten?

Menger: Genau diese Frage steht im Mittelpunkt meiner Untersuchungen. Und das Ergebnis ist: Es gibt sehr große Ähnlichkeiten, was die Kriegsführung anbelangt. Die Unterschiede liegen vor allem auf der Ebene der Rhetorik, da ging es dann darum, ein schmeichelhaftes Selbstbild zu zeichnen.

Teilten die Kolonialmächte die gleichen Ideologien?

Menger: Zum einen teilte man auf jeden Fall die gleichen rassistischen Grundeinstellungen. Und daraus entstand dann auch die gleiche Auffassung davon, wie man mit den Menschen in den Kolonien umgeht. Und es spielte eine wesentliche Rolle, dass es einen Austausch gab, etwa zur Art der Kriegsführung. Als beispielsweise die deutsche Kolonialherrschaft einsetzte, ab den 1880ern, gab es Leute wie Hermann von Wissmann, der die Kolonialarmee in Deutsch-Ostafrika, der größten deutschen Kolonie, gegründet und geprägt hat. Wissmann hatte vorher im Dienst des belgischen Königs Leopold schon im Kongo entsprechende Erfahrungen gesammelt. Wobei im Übrigen der spätere Name Belgisch-Kongo ein bisschen irreführend ist, da spielten Briten, Franzosen, Niederländer auch eine Rolle. Die Kolonialherrschaft war immer eine sehr transnationale Sache. Die Historiker Jonas Kreienbaum von der Uni Rostock und Christoph Kamissek verwenden dafür den Begriff „Imperial cloud“. Der beschreibt dieses Phänomen recht gut, finde ich.

Eine „Cloud“, so wie man sie aus dem Internet-Jargon kennt? Und das vor 130 Jahren?

Menger: Es geht, sozusagen metaphorisch, um die Vorstellung, dass eine Wissensbasis gibt, auf die auf eine bestimmte Weise zugegriffen werden kann, von verschiedenen Imperien aus. Das ist nicht national begrenzt. Es ist zwar oft unklar, wo dieses Wissen von wem wann abgerufen wird. Aber es ist präsent und verbreitet sich. Wie in der Internet-Cloud.

Über die Gewalt, die Deutschland als Kolonialmacht ausgeübt hat, wissen viele Menschen kaum etwas. Ist das ein Problem? Warum sollte man sich damit befassen?

Menger: Es ist ein Phänomen, das auch die heutige Welt mitgeformt hat: Die heutige Staatenwelt, die globalen Abhängigkeitsverhältnisse. Das ist schon mal eine wichtige Erkenntnis. Und wenn man davon ausgeht, dass eine Kultur der Erinnerung wichtig ist, wenn man in einer demokratischen Bürgergesellschaft leben will, dann ist es wichtig, sich mit der eigenen Geschichte auseinanderzusetzen – und auch mit Unrecht, das in der Vergangenheit verübt wurde. Das hat Deutschland zumindest mit der Geschichte des Dritten Reiches durchaus erfolgreich geschafft. Und ich denke, es lohnt sich, auch das koloniale Unrecht entsprechend aufzuarbeiten. Außerdem leben in Deutschland ja auch immer mehr Menschen, für die die Gewalt der kolonialen Vergangenheit nicht etwas ist, das man irgendwie ausblenden kann, sondern es ist für viele Zuwanderer, etwa aus Afrika, auch Teil der eigenen Geschichte oder zumindest der Geschichte ihrer Vorfahren. Auch in dem Sinne wäre es wichtig, dass man eine gemeinsame Erinnerungskultur haben kann.

Es gibt ja etliche Leute, die finden, deutsche Historiker und Politiker hätten sich schon genug mit der Gewalt während der Nazidiktatur beschäftigt. Kann man da überhaupt durchdringen, wenn man sich auch noch mit der Gewalt in der deutschen Kolonialzeit beschäftigt?

Menger: Dass man da auf Widerstände stoßen kann, dasglaube ich durchaus. Aber ich finde, es ist kein Argument zu sagen, wir haben uns intensiv mit der Nazi-Zeit beschäftigt, jetzt müssen wir nichts weiter machen. Gerade wenn man mit einer Epoche der Geschichte durchaus erfolgreich umgegangen ist, wieso sollte man es auch nicht mit anderen können?

Dr. Tom Menger ist Postdoktorand am Käte Hamburger Kolleg global dis:connect der LMU und hat umfangreich zur Gewalt in Zeiten des Kolonialismus geforscht. Er hat nicht nur minutiös Fallgeschichten aus dem britischen, deutschen und neiderländischen Kolonialreichen sowie Handbücher zu kolonialer Kriegsführung untersucht – er arbeitet auch an einer „transimperialen“ Perspektive auf die so verbreitete Praxis der Gewalt.

„Es gab Austausch zwischen den Kolonialmächten, ein Wissen, das präsent war und sich verbreitete – wie in einer Cloud.“

0 Kommentare