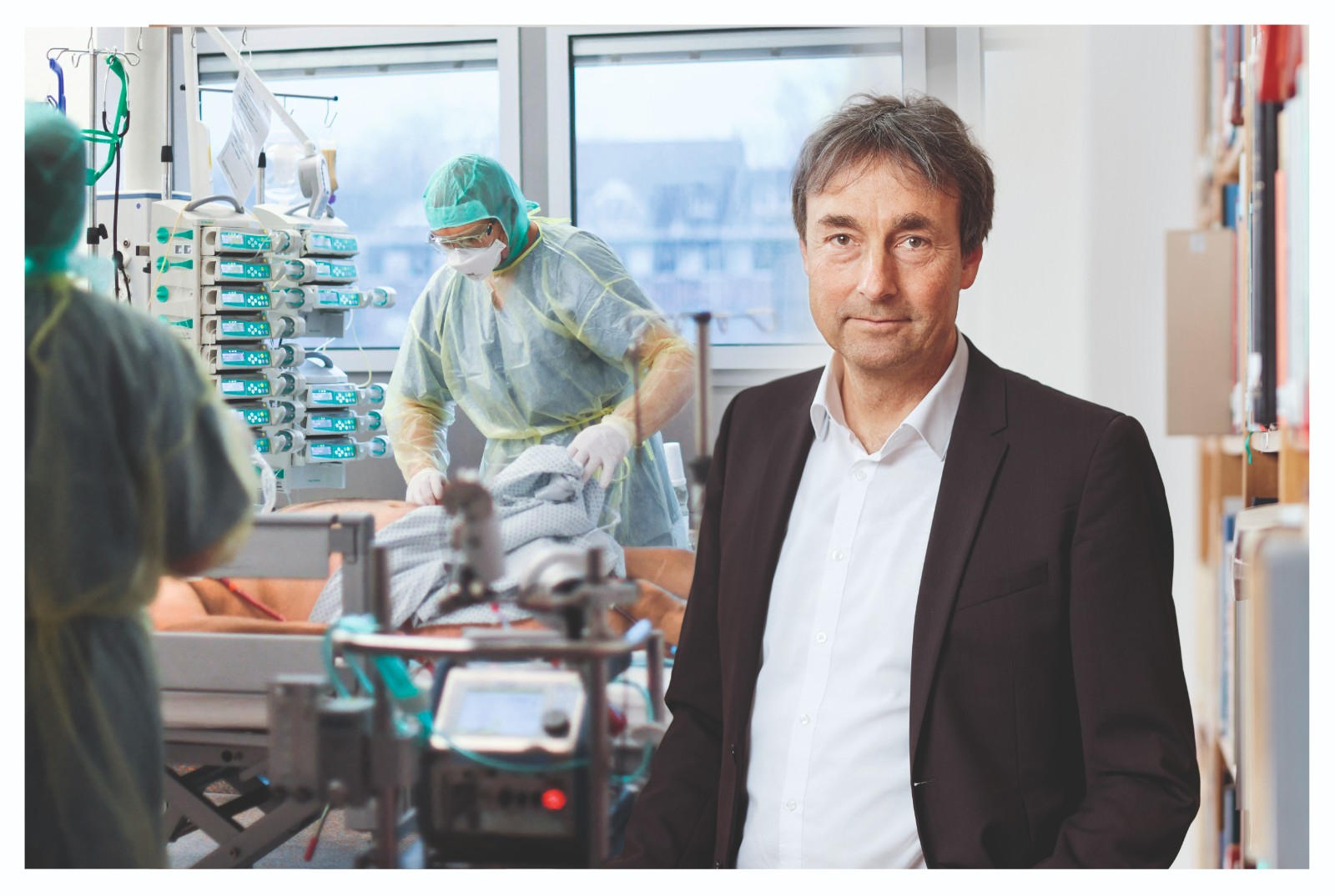

Ein „Mehrwert für die Gesundheit von Patientinnen und Patienten“ – daran müsse sich medizinischer Fortschritt messen lassen, sagt Georg Marckmann. Versorgung eines CoronaPatienten auf einer Intensivstation. Foto: Stephan Höck, Ina Fassbender/AFP via Getty Images, Collage: chm

Eine der größten Erfolgsgeschichten in der Medizin begann mit einer handschriftlichen Notiz: „Wenn Zellen aus der ihnen zugeführten mRNA Proteine bilden können, wäre es möglich, RNA wie ein Medikament einzusetzen“, kritzelte der junge Doktorand Robert Malone im Jahr 1988 am Salk Institute for Biological Studies im kalifornischen La Jolla in sein Laborbuch. Zuvor hatte er in einem Experiment mRNA – also molekulare Baupläne für Proteine – mit Fetttröpfchen vermischt und anschließend menschliche Zellen hinzugegeben. Diese hatten die mRNA aufgenommen und dann begonnen, nach deren Vorlage Proteine zu fabrizieren.

Mehr als dreißig Jahre später, als ein Virus im Handumdrehen die Welt aus den Angeln hob, wurde Malones Entdeckung plötzlich weltberühmt. Im Eiltempo entwickelten Forscherinnen und Forscher Impfstoffe gegen den Erreger auf Basis der mRNA-Technik. Die Vakzine werden milliardenfach verabreicht und tragen maßgeblich dazu bei, die Coronapandemie unter Kontrolle zu bringen. Die mRNA-Methode ist ein Paradebeispiel für medizinischen Fortschritt. Doch nicht jede neue Arznei oder Therapie stellt ihren Nutzen für die menschliche Gesundheit sofort millionenfach unter Beweis. Wie lässt sich also feststellen, ob wir es mit einem medizinischen Fortschritt zu tun haben? Existieren hierfür allgemeingültige Kriterien?

Einer, der sich mit der Suche nach Antworten darauf professionell auseinandersetzt, ist Georg Marckmann, Professor für Medizinethik am Institut für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin der LMU München. Medizinischer Fortschritt müsse sich besonders am „Mehrwert für die Gesundheit von Patientinnen und Patienten“ messen lassen, sagt er. Lässt etwa ein neuartiger Behandlungsansatz die Menschen länger oder besser leben? Könne man solche Fragen mit „ja“ beantworten, seien Innovationen auch fortschrittlich, sagt der Ethikfachmann.

Eine unabhängige Stelle, die die zahllosen Medizinprodukte bewertet

Selten fällt dieses „Ja“ jedoch so eindeutig aus, wie bei den mRNA-Impfstoffen. Außerdem spielen bei medizinischen Entwicklungen zweifellos finanzielle Interessen eine mindestens ebenso große Rolle wie gesundheitliche. Marckmann findet es daher wichtig, dass unabhängige Stellen beispielsweise ein Auge auf neue Behandlungsmethoden, aber auch auf die zahllosen Medizinprodukte haben, die fast schon inflationär auf den Markt kommen. In Deutschland macht das etwa das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, kurz IQWiG. Es untersucht nach eigenen Angaben „den Nutzen und den Schaden von medizinischen Maßnahmen für Patientinnen und Patienten“. In Form von wissenschaftlichen Berichten und allgemein verständlichen Gesundheitsinformationen liefert das IQWiG einen Überblick über die Vor- und Nachteile von Untersuchungs- und Behandlungsverfahren. Dies kann zumindest als Richtschnur dienen, um den Mehrwert für die Gesundheit und damit das Fortschrittspotenzial von neuentwickelten Medikamenten oder Diagnose- und Therapiemethoden einzuschätzen.

„Wir haben momentan eine ‚Reparatur-Medizin‘, die sich an Defiziten orientiert. Wir brauchen aber zusätzlich eine ‚gesundheitsfördernde Medizin‘.“

Doch selbst wenn unabhängige Stellen und wissenschaftliche Studien dem Produkt oder dem Verfahren einen Nutzen für die Gesundheit bescheinigen, ist der Einsatz nicht immer sinnvoll. Man stelle sich folgendes Szenario vor: Eine schwer krebskranke Person liegt auf der Intensivstation und wird mit modernem Gerät beatmet und mit neuen Medikamenten behandelt. „Grundsätzlich finde ich es richtig, dass die Medizin mit allen Mitteln versucht, Leben zu erhalten“, sagt Marckmann. Doch manchmal zahlt der Patient dafür einen (zu) hohen Preis, etwa weil er starke Nebenwirkungen hat oder seine Lebensqualität erheblich leidet. Hier wird ein grundsätzliches Problem der Medizin deutlich: „Es gibt keine allgemeinen Maßstäbe, die das richtige Verhältnis von Lebensdauer und Lebensqualität festlegen“, sagt Marckmann. Dies müssten letztlich die Betroffenen immer für sich selbst entscheiden. Das, was die Medizin leisten kann, ist immer nur ein „Angebot an die Menschen“, meint Marckmann – und ein Angebot kann man annehmen oder ablehnen.

Der Ethikexperte findet daher, dass die „Achtung der Patientenautonomie“ einen ganz hohen Stellenwert in der Medizin haben sollte. Medizinischer Fortschritt beinhaltet für ihn also nicht nur die Entwicklung von wirksamen Diagnose- oder Therapiemethoden, sondern auch eine Behandlung gemäß den individuellen Wünschen der Patientinnen und Patienten. Eine „patientenzentrierte Medizin“ also, bei der die Prinzipien der modernen Hochleistungsmedizin nicht als einzige Entscheidungsgrundlage für die Therapiemaßnahmen dienen. Manchmal ist Fortschritt eben auch Verzicht, argumentiert Marckmann.

Wenn die Medizin zu teuer wird

Damit der Patientenwunsch selbst dann berücksichtigt werden kann, wenn Betroffene sich nicht mehr äußern können, entwickelt Marckmanns Arbeitsgruppe Programme zur Vorausplanung von Behandlungsentscheidungen. Es geht um schwerwiegende, oft nicht leicht zu beantwortende Fragen: Möchte man nach einem schweren Schlaganfall wiederbelebt werden? Sollen trotz starker Hirnschäden lebenserhaltende Maßnahmen eingesetzt werden? Mit solchen Themen dürfe man Menschen nicht alleine lassen, findet der Experte. Stattdessen sollten sie bei der Entscheidungsfindung professionelle Unterstützung erhalten. Inzwischen haben er und seine Mitstreiter erreicht, dass die Unterstützung durch Fachleute bei der Erstellung einer Patientenverfügung von den Krankenkassen bezahlt wird. Für den Medizinethiker ist dies ein „ethischer Fortschritt in der Medizin“. Viele würden auf lebensverlängernde Maßnahmen in schweren gesundheitlichen Krisen mit bleibenden Einschränkungen verzichten, wenn man sie vorher fragte.

Marckmann weist auch darauf hin, dass die Gesundheitsversorgung immer teurer geworden ist und daher kosteneffizienter werden muss. Dies bringt ganz neue Dynamiken ins gesamte System. Schon jetzt fehlen finanzielle Mittel an allen Ecken und Enden. Und die Situation könnte sich wegen des demografischen Wandels noch verschärfen: Die Menge der Erwerbstätigen, die das Krankenkassensystem finanzieren, nimmt ab. Gleichzeitig steigt der Anteil an Rentnerinnen und Rentnern, die den Großteil der medizinischen Leistungen in Anspruch nehmen. „Wir müssen in Zukunft viel mehr auf die Ausgaben schauen“, mahnt Marckmann. Medizinischer Fortschritt wäre für ihn daher auch, die Finanzierung des Gesundheitswesens nachhaltig zu gestalten.

Beim Einsatz medizinischer Maßnahmen plädiert er daher immer für eine Kosten-Nutzen-Bewertung. Insbesondere Methoden aus der High-End-Medizin sind teilweise sehr teuer, ihr Mehrwert für die Gesundheit aber mitunter gering. „Hier muss man stets genau abwägen, ob ihr Einsatz gerechtfertigt ist“, empfiehlt Marckmann. Das bedeutet aber nicht, dass man seltene oder „teure“ Erkrankungen gar nicht erforschen und behandeln soll. Im Gegenteil: „Man muss die Gesundheitsversorgung so organisieren, dass alle einen Zugang zu effektiven Behandlungen haben“, sagt Marckmann. Das gelingt aber nur dann, wenn man auf unnötige kostspielige Maßnahmen verzichtet.

Das gilt gleichermaßen für etliche teure Investitionen. In Deutschland haben wir bereits ein sehr hohes medizinisches Versorgungsniveau. Ökonomen sprechen in solchen Fällen von einem „abnehmenden Grenznutzen“. Bedeutet: Jeder weitere Fortschritt wird verhältnismäßig immer kleiner, muss aber gleichzeitig immer teurer erkauft werden. Das trifft zumindest für medizinische Produkt- und Technikinnovationen zu.

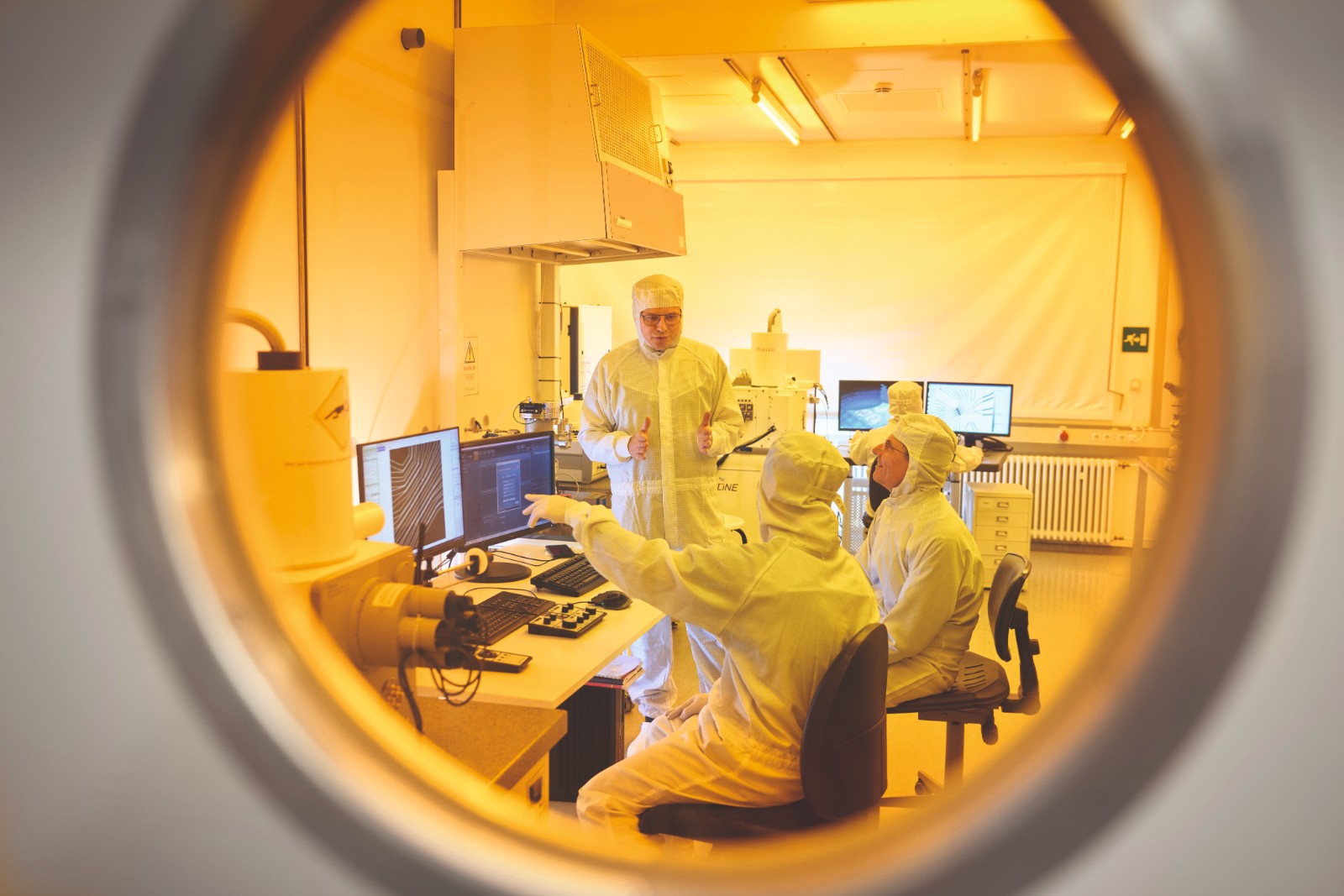

Dringend gebraucht würden hingegen Prozessinnovationen und organisatorische Innovationen, denkt Marckmann. Es gehe darum, die Versorgung effizienter und zugleich patientenzentrierter zu gestalten. Das bedeutet beispielsweise, Mehrfachuntersuchungen – etwa erst beim Facharzt und anschließend in der Klinik – zu vermeiden. Dazu wäre etwa eine digitale Infrastruktur nötig, die die verschiedenen Stufen der Versorgung besser vernetzt. Diese würde auch dazu beitragen, dass Ärztinnen und Ärzte die Therapien besser auf die jeweilige Person abstimmen können. Und eine solche zielgerichtetere Behandlung sparte wiederum Ressourcen und somit Kosten. Dass die Digitalisierung im Gesundheitswesen in Deutschland stark vernachlässigt wurde – auch das hat die Coronakrise verdeutlicht. „In diesem Bereich gibt es noch viel Potenzial für medizinischen Fortschritt.“

„Für eine bessere Gesundheit aller muss die Gesellschaft sozial gerechter werden. Das gilt auf nationaler genauso wie auf globaler Ebene.“

Aber nicht nur dort. Sobald man sich nämlich darauf einigt, dass das übergeordnete Ziel medizinischen Fortschritts die Förderung der Gesundheit der Bevölkerung ist, zählen nämlich noch ganz andere Faktoren: Im letzten Jahrhundert ist die Lebenserwartung im Durchschnitt um mehr als 30 Jahre gestiegen. Dieser Zuwachs ist allerdings zu weniger als der Hälfte auf eine verbesserte medizinische Versorgung zurückzuführen. Stattdessen spielen etwa Hygiene, Ernährung, Bildung oder soziale Fürsorge eine Rolle. „Wenn wir die Gesundheit der Menschen fördern wollen, müssen wir viel mehr in diese nichtmedizinischen Determinanten investieren“, rät Marckmann deshalb.

Welchen Effekt die Vernachlässigung solcher Determinanten hat, wird am sozioökonomischen Gesundheitsgefälle in Deutschland deutlich: Arme Menschen und prekär Beschäftigte sind vermehrt von chronischen Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes oder Depressionen betroffen. Auch bei Covid-19 konnte man diesen Zusammenhang beobachten. Letztlich wirkt sich die schlechtere Gesundheit auf die Lebenserwartung aus: So leben etwa Männer, die weniger als 60 Prozent des mittleren deutschen Einkommens verdienen, im Schnitt fast neun Jahre kürzer als solche, die mehr als das 1,5-fache beziehen.

Für eine bessere Gesundheit aller muss die Gesellschaft also sozial gerechter werden, meint Marckmann. Das gilt auf nationaler genauso wie auf globaler Ebene. Denn offenkundig ist die ungerechte Verteilung des Wohlstands auf der Erde entscheidend dafür, dass medizinischer Fortschritt nicht bei jedem gleichermaßen ankommt. Lösungswege, um an dieser Situation etwas zu ändern, gäbe es ausreichend: bessere Arbeitsbedingungen, höhere Löhne, Zugang zu Bildung und so weiter. „Ein höhere Bildung führt zu einem gesünderen Verhalten, zu besseren Jobs, zu einem höheren Einkommen, zu mehr Beiträgen in die Krankenkassen“, führt Marckmann seine Argumentationskette aus, die er als „Win-Win-Situation“ bezeichnet.

Welche sind die vorrangigen Gesundheitsbedürfnisse

Immerhin ist in Deutschland jeder Bürger krankenversichert und hat Anrecht auf eine vergleichsweise gute medizinische Versorgung. In vielen anderen Ländern ist das nicht der Fall. In den USA beispielsweise sind viele Bewohner aus einkommensschwachen Haushalten ohne Krankenversicherung und haben keinen Zugang zum medizinischen Versorgungsnetz. Doch auch hierzulande werden ärmere Menschen schlechter ärztlich betreut. Das liegt unter anderem an organisatorischen Hürden, an Sprachbarrieren oder am mangelnden Wissen über Behandlungsoptionen. Auch hier könnte eine bessere Bildung die Situation verbessern.

„Wir brauchen dringend einen gesellschaftlichen Diskurs darüber, wie wir zukünftig die Prioritäten in der Gesundheitsversorgung setzen sollen“, sagt Marckmann. Was sind vorrangige Gesundheitsbedürfnisse? Wie können wir mit weniger Geld mehr für die Gesundheit der Bevölkerung erreichen? Antworten auf solche Fragen könnten die Medizin – genauer: die Sorge um die Gesundheit der Menschen – wirklich fortschrittlich machen. Statt nur auf neue innovative Medikamente und ausgeklügelte Technik zu setzen, plädiert Marckmann für Investitionen, die gute Voraussetzungen für ein gesundes und langes Leben der Bevölkerung schaffen. „Wir haben momentan eine ‚Reparatur-Medizin’, die sich an Defiziten orientiert. Wir brauchen aber zusätzlich eine ‚gesundheitsfördernde Medizin’“, sagt er. Hierzu zählen die Ressourcen, die jeder Mensch benötigt, um Krankheiten zu vermeiden und seine Gesundheit zu erhalten.

Natürlich bedeutet ein solcher Kurswechsel in der Medizin nicht, auf medizinische Produktinnovationen in Zukunft gänzlich zu verzichten. Wie wertvoll diese in Krisenzeiten sein können, hat die Pandemie ja erst eindrücklich gezeigt. Aber was auf die mRNA-Methode zutrifft, gilt eben nicht gleichermaßen für jede medizinische Innovation. Apropos mRNA: Robert Malone hatte damals augenblicklich erkannt, dass das Ergebnis seines Experiments einen bedeutenden medizinischen Fortschritt bringen könnte. Wie sonst ließe sich erklären, dass er seinen Eintrag mit Datum und Unterschrift versah und er zur Sicherheit sogar noch einen Kollegen signieren ließ.

Janosch Deeg

Prof. Dr. Georg Marckmann, MPH

ist Inhaber des Lehrstuhls für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin und Direktor des gleichnamigen Instituts an der LMU München. Marckmann, Jahrgang 1966, studierte Humanmedizin und Philosophie an der Universität Tübingen und Public Health an der Harvard Universität. Er habilitierte sich in Medizinethik am Tübinger Institut für Ethik und Geschichte der Medizin, bevor er 2010 nach München kam. Seit 2012 ist er Präsident der deutschen Fachgesellschaft für Medizinethik, der Akademie für Ethik in der Medizin.

0 Kommentare