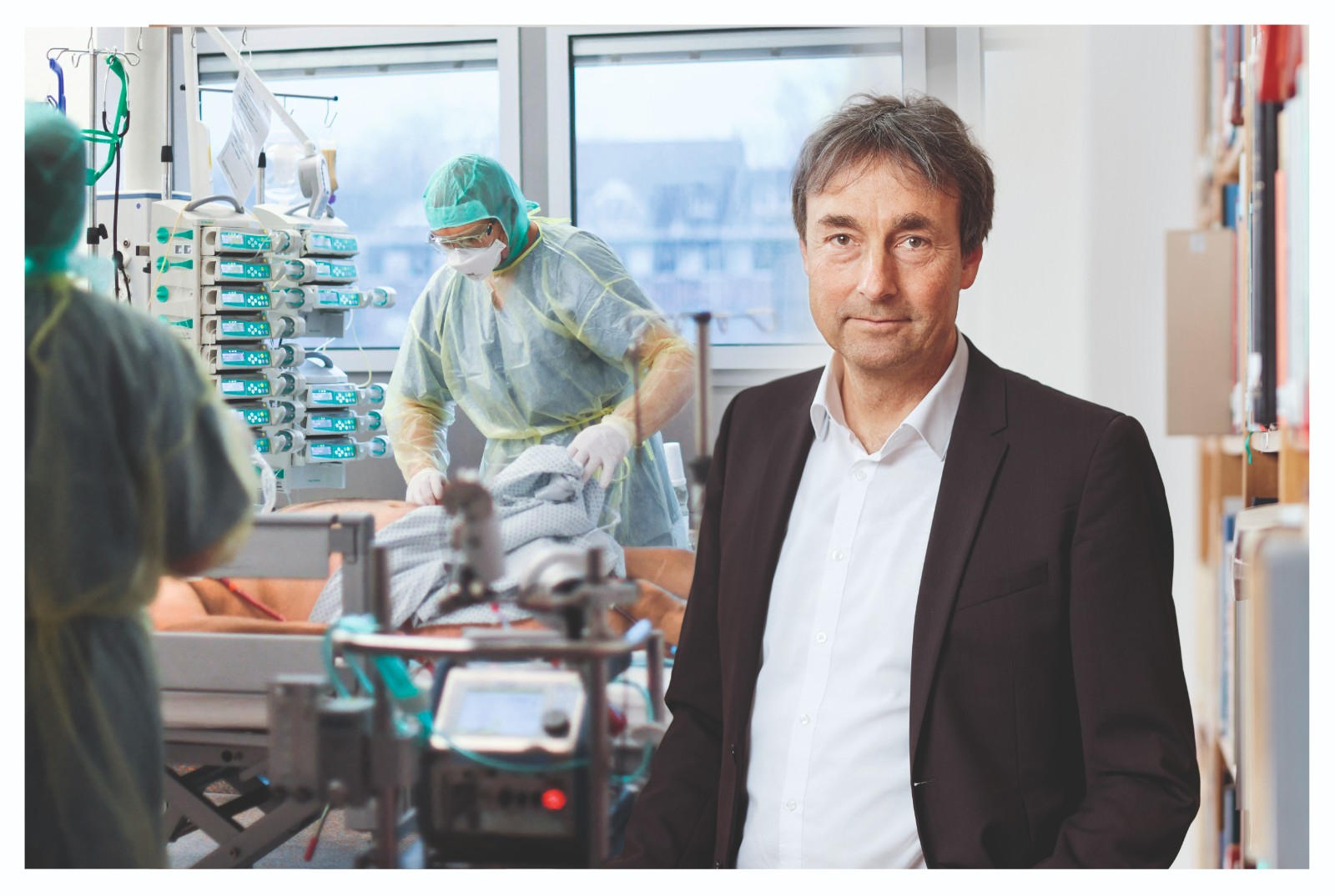

Eine Beziehung ohne Empathie? „Was wäre das für eine Beziehung? Keine wertvolle jeden falls“, sagt Philosophin Monika Betzler. Fotos: Stephan Höck, Peter Dazeley/Getty Images; Collage: chm

Es geht heute schon derb zu hier und da. Wobei: eher da als hier. Also da, wo man sich nicht so gut kennt. Wo man dem- oder derjenigen, der man was vor den Latz knallt, nicht unbedingt in die Augen schauen muss. Also im Internet. Oder wenn auf der Arbeit, im Verein oder am Stammtisch dieses oder jenes Thema heftig diskutiert wird. So sei nach und nach die Sprache verroht, die Gesellschaft gespalten, online brodele Hass und Häme, das soziale Miteinander verkomme immer mehr, so liest man immer häufiger.

Mag schon sein. Jedenfalls wird oft in die einen und die anderen unterteilt. Die einen finden die Willkommenskultur gut, die anderen nicht. Die einen sind für die Impfpflicht, die anderen dagegen. Und ist man bei den einen, fällt es schwer, Verständnis für die anderen aufzubringen. Aber warum eigentlich? Fehlt es uns womöglich am Einfühlungsvermögen in die anderen? Könnte Empathie dabei helfen, dass wir uns anderen Menschen gegenüber verständnisvoller verhalten? Vielleicht könnten wir in einer Welt, in der Individualisierung und Globalisierung regieren, die aber gegenwärtig auch von erzwungener Vereinzelung geprägt ist, davon profitieren, wenn wir alle wieder lernten, die Perspektive der anderen nachzufühlen. Könnte also die Empathie dazu beitragen, die Gesellschaft wieder näher zusammenzuführen?

Es sind Fragen wie diese, mit denen sich Monika Betzler auseinandersetzt. Betzler ist Philosophin, sie ist an der LMU Professorin für praktische Philosophie und leitet an der Fakultät für Philosophie, Wissenschaftstheorie und Religionswissenschaft den Lehrstuhl V für Praktische Philosophie und Ethik. Die Empathie ist dabei einer ihrer Forschungsschwerpunkte und so gehört Betzler auch zum Kernteam des Empathie-Forschungs-Schwerpunkts, der derzeit am Center for Advanced Studies (CAS) der LMU läuft.

„Etwas Ähnliches fühlen wie unser Gegenüber“

Bevor Philosophen wie Monika Betzler sich intensiv mit einem Begriff auseinandersetzen – und auf solche Fragen antworten – ist die allererste Aufgabe, den Begriff überhaupt mal zu definieren. „Empathie ist, wenn wir uns in jemand anderen und seine Welt hineinversetzen. Es ist wie mit der Metapher: Empathie ist, sich in die Schuhe des anderen zu stellen“, sagt Betzler. „Wir versetzen uns in eine andere Person, stellen uns vor, wie sich eine bestimmte Situation für ihn oder sie anfühlt, und fühlen nach, was der oder die andere gerade empfindet.“

Dabei könne es aber verschiedene Stufen der Empathie geben. Vor allem zwei unterschiedliche Formen der Empathie unterscheide die Philosophie: die kognitive Empathie und die affektive Empathie. „Die kognitive Empathie bedeutet, dass wir versuchen, uns in den anderen hineinzuversetzen und uns einfach theoretisch vorzustellen, wie die Dinge für den anderen so sein könnten“, sagt Betzler. Dabei bleibe es allerdings bei der Vorstellung.

Einen Schritt weiter gehe die affektive Empathie. „Das ist eher das, was wir meinen, wenn wir im Alltag von Empathie reden. Wir stellen uns vor, wie die Dinge für den anderen sind und es gelingt uns so plastisch, dass wir auch nachfühlen, wie sich die Situation gerade für den anderen anfühlt“, sagt Betzler. „Das heißt, affektive Empathie setzt kognitive Empathie voraus, geht aber noch einen Schritt weiter, weil wir tatsächlich zu dem Punkt gelangen, an dem wir etwas Ähnliches fühlen wie unser Gegenüber.“ Dabei sei dem empathisch Mitfühlenden aber stets bewusst, dass er die Empfindungen, die er gerade erlebt, nur erlebt, weil jemand anderes sie gerade hat. Wer dagegen im Fußballstadion beim Tor der Lieblingsmannschaft in Ekstase gerät, einfach weil alle Zigtausend anderen im Stadion ebenfalls losbrüllen, der erlebt keine Empathie, sondern lediglich Gefühlsansteckung.

Aus dieser Beschreibung wird klar: Empathie kann es immer nur geben, wenn da zwei Menschen sind. Menschen können nicht alleine empathisch sein. Daraus erwächst auch eine Erklärung für ihre Existenz: Die Empathie dient der zwischenmenschlichen Verständigung. Der Mensch ist ein soziales Wesen, er ist stets im Austausch mit seinen Mitmenschen – und das nicht immer nur mit gesprochenen Worten. Die Empathie hilft dabei, die anderen Menschen und ihre Lage besser zu verstehen.

„Eine einzigartige Form der Intimität“

Die zwischenmenschlichen Vorteile, die daraus erwachsen hat Monika Betzler im Jahr 2019 im Fachmagazin International Journal of Philosophical Studies zusammengefasst: „Empathie schafft Verbindung, sie hat einen relationalen Wert“, so Betzler. „Wenn man zur rechten Zeit im rechten Maß Empathie von anderen erfährt – und zwar nicht kognitive, sondern affektive Empathie –, dann fühlt man sich sehr willkommen geheißen und bestätigt. In diesen Fällen schafft Empathie eine ganz einzigartige Form der Intimität.“ Überhaupt seien Beziehungen ohne Empathie eigentlich gar nicht möglich, denn, so Betzler, „was wäre das denn dann für eine Beziehung? Keine wertvolle jedenfalls.“

Doch die Empathie ist nicht in jedem Fall wünschenswert, nicht immer ist eine maximal empathische Reaktion auch die angemessenste Reaktion. Manchmal ist die Empathie fehl am Platz. In vier Fällen sei das, so Betzler, der Fall. Erstens, wenn die Empfindungen des Gegenübers unangemessen sind – etwa wenn man Mitleid mit einem Verbrecher empfindet und dieser sich durch das Mitleid in seiner Tat bestätigt fühlt. Zweitens, wenn die eigene Empathie so stark ist, dass man selbst die Gefühle viel stärker erlebt, als es die Gefühle des anderen tatsächlich sind und verdienen. Drittens, wenn man ein Gefühl „mitempfindet“, das die andere Person gar nicht hat – wenn man also selbst traurig wird, der andere aber eigentlich wütend ist. Und viertens, wenn das Gegenüber gar keine Empathie möchte.

Zur richtigen Zeit, im richtigen Maß und in der richtigen Form kann die Empathie aber dennoch einen enormen Wert für die zwischenmenschliche Beziehung entfalten – egal ob in Freundschaften, Liebesbeziehungen oder in der eigenen Familie. Doch wie steht es um die Beziehungen zu fremderen oder ganz fremden Menschen?

Ein einfaches Alltagsbeispiel, der allmorgendliche Weg zur Arbeit. Vermutlich würden wir dabei mit Empathie bestimmte Situationen anders bewerten. Also wenn sich beispielsweise jemand einen Sitzplatz ergattert, den wir auch wollten, wir aber wüssten, dass es sich nicht um einen notorisch rücksichtslosen Drängler handelt, sondern um einen gestressten Familienvater, der zuvor sein Kind in die Kita gebracht hat. Könnte Empathie hier nicht vielleicht den Unterschied machen? Und, um zur Eingangsfrage zurückzukehren, könnte mehr Empathie unsere Gesellschaft zu einem besseren Ort machen?

In alltäglichen Situationen Empathie lernen

Empathie kann es nur zwischen Menschen geben – man muss sie aber erst als solche wahrnehmen. „Je besser ich jemand anderen kenne und je mehr ich über ihn weiß, desto leichter fällt es mir, empathisch zu sein“, so Betzler.

Noch viel schwerer falle es, sich im Internet empathisch zu verhalten. „Wenn das alles so entpersonalisiert ist wie im Netz, wo man nur noch kryptische Nutzernamen vor sich hat, fällt es schwer, noch ein Gegenüber zu erkennen“, sagt Betzler. „Dann ist da kein konkreter Anderer mehr mit einer eigenen Welt, in die ich mich hineinversetzen könnte. Dann kann der andere leicht „entmenschlicht“ werden. Deshalb scheint es dann auch egal zu sein, was ich sage oder schreibe, weil die reale Person, der ich wehtun kann, in zu weite, ungreifbare Ferne gerückt ist. “ Insofern bieten alltägliche Situationen aber auch eine Chance, Empathie zu lernen. „Wenn wir zu versuchen anfangen, uns in den Situationen empathisch zu verhalten, in denen es uns leichter fällt – also bei Mitmenschen, die wir besser kennen –fällt es uns auch zunehmend leichter, mit fremderen Menschen empathisch mitzufühlen“, sagt Monika Betzler.

„Es fällt schwer, noch ein Gegenüber zu erkennen, wenn alles so entpersonalisiert ist wie im Netz.“

Zumindest kann mehr Empathie schon mal mehr Nähe und Menschlichkeit in unseren unmittelbaren Alltag bringen. Und wie ist das nun bei den großen Problemen, bei Kriegen, Geflüchteten oder dem Klimawandel?

„Empathie kann sich tatsächlich nur dann entfalten, wenn wir sie unmittelbar auf konkrete Personen richten.“

Hier ist Monika Betzler ein wenig zurückhaltender. Warum, das hat sie Anfang 2021 gemeinsam mit ihrem Kollegen Simon Keller von der neuseeländischen Victoria-Universität Wellington im Fachmagazin Pacific Philosophical Quarterly beschrieben. Zu groß die Probleme, zu weit weg. Zu abstrakt, als dass man hier mit irgendjemandem empathisch sein könnte. „Ich glaube, dass wir Wesen sind, die sich im Abstrakten gar nicht so leichttun“, sagt Betzler. „Deswegen kann es gut sein, dass für gewisse moralisch relevante Phänomene, wie der Klimawandel eines ist, Empathie nicht das erste ist, was da gefragt ist. Weil sich Empathie tatsächlich nur dann entfaltet, wenn wir sie unmittelbar auf konkrete Personen richten.“

Wie wir uns mit den Menschen im Krieg verbunden fühlen

Der Ukraine-Krieg und die Geflüchteten, die nun hierzulande ankommen, sind da Beispiel und Ausnahme zugleich. Der Krieg, auch wenn er gerade in Europa stattfindet, ist weit weg vom Alltag der Deutschen. Nicht Berlin, Hamburg, München oder Frankfurt werden bombardiert, sondern Kiew, Charkiw und Mariupol. Und obwohl es sich so gesehen um ein großes, abstraktes, entferntes Problem handelt, scheint die Empathie mit den Menschen in der Ukraine und jenen, die flüchten, groß zu sein. Das macht den Ukraine-Krieg zu einem guten Beispiel dafür, wie die Empathie dann doch auch bei großen Fragen funktionieren kann: Gerade, weil die Geflüchteten nun hier ankommen und verschiedenste Medien Tag um Tag über tragische Einzelschicksale berichten, fühlen wir uns mit den Menschen im Krieg verbunden.

Gleichzeitig ist der Ukraine-Krieg eine Ausnahme. Denn bei vielen weiteren der großen Probleme unserer Zeit ist es einfach sehr schwer, die konkreten Personen zu erkennen. Klar, es gibt die zukünftigen Generationen und die Klimawandel-Geflüchteten im Globalen Süden – aber wir nehmen sie eher als abstrakte Gruppe, denn als Individuen wahr, deren Gesichter wir sehen, deren Stimmen wir hören und von deren Geschichte wir wissen. „Es ist wirklich sehr schwer, sich in die Gefühlslage irgendwelcher abstrakter Massen in irgendeinem fernen Land hineinzuversetzen, die wir gar nicht kennen und nicht vor uns sehen“, sagt Betzler. „Sich in ein Kollektiv hineinversetzen, gelingt uns Menschen einfach nicht gut. Insofern ist Empathie vielleicht nicht die primär benötigte Fähigkeit, wenn es darum geht herauszufinden, was richtig ist.“

„Ich glaube nicht, dass die Moral auf Empathie gründet. Sie kann in Einzelfällen helfen, aber eben nicht in allen.“

Das gleiche gilt auch fürs Hineinfühlen in die zukünftigen Generationen: „Da fällt Empathie schwer, weil die Menschen von einst, die zukünftigen Menschen, die gibt es ja noch gar nicht“, sagt Betzler. Dazu komme, dass man mit Empathie auch schnell mal falschliegen könne. Weil wir die Gefühle des Gegenübers falsch einschätzen oder, auch das ist möglich, er oder sie uns manipulieren möchte. „Deswegen glaube ich nicht, dass die Moral auf Empathie gründet“, so Betzler. Sie kann in Einzelfällen helfen, aber eben nicht in allen.“

Empathie ist also immer dort stark, wo es um die Beziehung zwischen zwei Individuen geht. Das können enge Bekannte sein, muss aber nicht. Stehen einem Personen nicht so nahe, ist es zwar schwerer, sich in sie hineinzufühlen – aber mit etwas Übung gelingt auch das. „Dann gelingt uns auch zunehmend leichter, wohlwollender und großzügiger durch die Welt zu ziehen“, sagt Monika Betzler. „Aber sobald es um Kollektive geht, ist Empathie nicht so hilfreich.“ Für die großen Probleme – Kriege, Klimawandel, Pandemien –, da sind vielleicht doch andere moralische „Werkzeuge“ wie Sympathie oder Solidarität gefragt.

Jan Schwenkenbecher

Prof. Dr. Monika Betzler

ist Inhaberin des Lehrstuhls für Praktische Philosophie und Ethik an der LMU. Betzler studierte Philosophie, Germanistik, Romanistik und Geschichte in München und Lyon, promovierte an der LMU. Nach Stationen an der Universität Göttingen, der Harvard University, Cambridge/USA, und der University of California at Berkeley/USA habilitierte sie sich an der LMU. 2006 wurde sie an die Universität Bern als Professorin für Philosophie mit Schwerpunkt Praktische Philosophie berufen, bevor sie 2014 an die LMU zurückkam. Sie ist Sprecherin und Gründungsmitglied des Zentrums für Ethik und Philosophie in der Praxis (ZEPP) an der LMU sowie Mitglied des Schwerpunktes „Empathie“ am Center for Advanced Studies (CAS) der LMU.

0 Kommentare