Die Ordnung der Vielfalt: Schmetterlingssammlung im Museum für Naturkunde in Berlin. Foto: Norbert Michalke/ ImageBROKER

Mehr als dreieinhalb Milliarden Jahre liegen zwischen den ersten Anfängen des Lebens und der heutigen überbordenden biologischen Vielfalt. Praktisch alle Lebensräume, selbst die vermeintlich unwirtlichsten wie Antarktis oder Tiefsee, sind von Organismen bevölkert, und im Verlauf der Evolution entwickelte sich eine schier unübersichtliche Fülle an Formen, Varianten und Überlebensstrategien. Nicht nur zeitlich, auch evolutionsbiologisch ist es von den ersten Einzellern der Urzeit bis zum Organisationsgrad uns heute umgebender Tiere und Pflanzen ein weiter Weg. Intuitiv könnte man deshalb in der Evolution eine Art Fortschrittsgeschichte sehen: eine stetige, gerichtete Weiterentwicklung hin zu mehr Artenfülle, besserer Anpassung an die Umwelt, höherer Komplexität und zu immer feiner gesponnenen ökologischen Netzen.

Wissenschaftlich gesehen ist aber schon der Begriff „Fortschritt“ in Bezug auf die Evolution problematisch: „Fortschritt bedeutet ja erst einmal Veränderung hin zu etwas vom Menschen definiert ,Besserem‘ und es stellt sich die Frage, was denn ,besser‘ ist“, sagt Jochen Wolf, Professor für Evolutionsbiologie an der LMU. Eine solche anthropozentrische Sichtweise könne zu Missverständnissen führen. Evolution sei zuallererst ein Wirkprinzip des Lebens, das durch zufällige Mutationen, Vererbung und Selektion getrieben wird.

Aus Sicht des Evolutionsbiologen kann Erfolg nur zwischen Individuen quantifiziert werden, nicht zwischen Arten. Die Basis von Evolution ist immer individuelle Variabilität: Kleine Änderungen von einzelnen DNA-Bausteinen in einzelnen Individuen, die vererbt werden. Ein Individuum ist erfolgreich, wenn es schafft, sich fortzupflanzen und die Version seiner Gene weiterzugeben. Die Währung dafür ist Fitness: Mit diesem Begriff wird in der Evolutionsbiologie die Anpassung eines Individuums mit einem bestimmten Genotyp an die Umwelt bewertet. Durch sexuelle Fortpflanzung werden verschiedene Genvarianten durch Rekombination immer wieder gemischt. Selektion wirkt wie ein Filter, der an Mutationen durchlässt, was von der zufällig erzeugten Variation in der momentanen Umgebung von Vorteil ist. „Der Selektionsfilter ist aber hinsichtlich der Zukunft völlig blind. Es gibt keinen langfristigen Plan, wohin die Reise geht“, betont Wolf.

Im Experiment: Evolution im Zeitraffer

Diese fein tarierte Balance aus Mutationen, ihrer Durchmischung bei sexueller Fortpflanzung und der Auslese über Selektion ist experimentell schwer zu fassen, denn Evolution ist normalerweise ein langwieriger Prozess, bei dem eine Vielzahl von Genen interagieren. Deshalb hat Jochen Wolf das Ganze in einem vereinfachten System im Labor nachgestellt: Seit mehr als sieben Jahren lässt er in Kulturen von Spalthefen die Mutationen den Takt angeben.Da alle Kulturen auf eine einzige Ursprungs-Hefezelle zurückgehen, waren die Zellen zu Beginn des Experiments genetisch identisch. Seither entwickeln sich die Populationen in ihren Mini-Brutschränken getrennt voneinander weiter. Die Generationszeiten sind kurz, und zufällige Mutationen können neue Varianten hervorbringen.

Die Trennung zwischen oben und unten

In diesem Setting untersucht Wolf die Anpassung an zwei denkbar einfache unterschiedliche Lebensräume: „unten“ und „oben“. Dafür verfolgte er in einer Suspension, wie schnell die Zellen zum Boden absanken und selektierte für die Weiterzucht jeweils diejenigen, die sich am längsten oben halten konnten beziehungsweise am schnellsten unten landeten. Dabei beobachtete er, dass Anpassung sehr schnell gehen kann: „Innerhalb weniger Dutzend Generationen haben wir unglaubliche Fitnessunterschiede zwischen den Vorfahren und den an die neuen Habitate angepassten Populationen gefunden“, sagt Wolf. Den entscheidenden Unterschied machten zufällige Neumutationen aus, die zu sehr „eigenwilligen und unterschiedlichen“ Methoden der Anpassungen führten. Manche Zellen fingen an, fadenförmige Hyphen auszubilden, andere wurden dicker, wieder andere länger – nichts davon war vorhersagbar.

In ihren speziellen Habitaten stechen die angepassten Populationen ihre Vorfahren ganz klar aus. In diesem Sinn könne man schon von Fortschritt sprechen, meint Wolf. Zurück im ursprünglichen Habitat allerdings hätten vermutlich die Vorfahren wieder die Nase vorn und nicht die vermeintlich weiterentwickelten Spezialisten, da die Neumutationen dann irrelevant oder wahrscheinlich von Nachteil seien. „Evolution ist sehr kontextabhängig und funktioniert immer nur innerhalb eines sehr spezifischen Umfelds“, betont der Biologe. Dabei spiele auch der Ausgangspunkt – also die im jeweiligen Genom bereits codierte Information – eine entscheidende Rolle. Die Natur hat viele potenziell erfolgreiche Überlebensstrategien entwickelt, und was sich davon bewährt und was nicht, kommt auf die Umstände an – und ist manchmal auch das Ergebnis von Zufällen.

Wenn alles wieder auf Anfang gesetzt würde

Zu den einmaligen Zufallsereignissen in der langen Erdgeschichte dürfte beispielsweise die Aufnahme von prokaryotischen Zellen, sprich Bakterien, in Wirtszellen gehören. Daraus entwickelten sich die heutigen Mitochondrien und Chloroplasten, zuständig für Energieversorgung beziehungsweise Photosynthese in den Zellen. Das Entstehen dieser sogenannten Endosymbiose war ein früher evolutiver Quantensprung und hat die anschließende explosionsartige Entwicklung komplexerer Organisationsstrukturen, wie wir sie heute in Tieren und Pflanzen wiederfinden, wohl erst ermöglicht. Er sei vermutlich so nicht wiederholbar. Andere universelle Prinzipien würden sich dagegen wahrscheinlich wieder durchsetzen, wenn die evolutive Uhr wieder auf Anfang gesetzt würde, meint Wolf. Dazu gehörten etwa zur Replikation befähigte Polymere und mit Membranen abgegrenzte Kleinsträume, sogenannte Kompartimente. Der Evolutionsbiologe geht davon aus, dass auch Vielzelligkeit wieder entstehen würde, da Kooperativität Vorteile habe, und ebenso eine Art Nervensystem, mit dem lebende Systeme auf Umweltreize reagieren können.

Ist Komplexität ein Anzeichen von Erfolg? „Ein Ingenieur würde eher ein Bakterium bauen als einen Menschen.“

Ist also vielleicht wachsende Komplexität ein Zeichen für evolutionären Fortschritt? Ein eindeutiger Hinweis auf die Durchsetzungsfähigkeit eines Organismus ist sie jedenfalls nicht: Mikroben gehören zu den am wenigsten komplexen Organismen, und dennoch schaffen es auch bakterielle Krankheitserreger mitunter, in kürzester Zeit um die Welt zu gehen. Und das Coronavirus SARS-CoV-2, ein noch weit einfacher gebauter biologischer Partikel, der für einige Biologen noch nicht einmal zu den Mikroorganismen zählt, hat sich trotz aller Abwehrmaßnahmen rasant weltweit verbreitet. Mikroben haben wegen ihrer schnellen Generationenfolge und der hohen Individuenzahl Vorteile, wenn es darum geht, sich rasch an wechselnde Bedingungen anzupassen.

Eher sieht Wolf sogar einen Zusammenhang zwischen ineffektiver Selektion und mehr Komplexität: Wenn ungünstige Mutationen erhalten bleiben, müssen diese möglicherweise durch weitere Mutationen ausgeglichen werden. Es wird also komplexer. Wolf vergleicht dies mit einer schiefen Hütte, die immer wieder an anderer Stelle mit Brettern stabilisiert werden muss. Deshalb ist Komplexität für den LMU-Forscher nicht unbedingt ein Anzeichen für Erfolg: „Ein Ingenieur würde eher ein Bakterium bauen als einen Menschen.“

„Es ist immer eine Frage der Strategie: Manche Arten investieren viel in das Überleben ihrer wenigen Individuen, andere investieren in viele Nachkommen.“

Generell ist die Frage nach Kriterien für evolutionären Fortschritt für Wolf zu sehr in menschlichen Kategorien gedacht. Menschen neigten dazu, auf einem Zeitstrahl nach kausalen Zusammenhängen zu suchen. Aber Evolution ist eben gerade kein linearer Prozess auf ein definiertes Ziel hin oder nach einem vorgegebenen Plan. Diese Klarstellung ist Wolf wichtig. „Wäre alles auf das Ziel eines Super-Organismus ausgerichtet, der alle anderen auskonkurriert, hätten wir keinen Baum des Lebens, sondern eine Straße des Lebens.“ Die Evolution kann verschlungene Pfade und Umleitungen einschlagen, in Sackgassen geraten und Eigenschaften völlig neue Funktionen zuweisen. Federn beispielsweise wurden wahrscheinlich ursprünglich von der Natur „erfunden“, um Farben zu präsentieren und Eindruck beim anderen Geschlecht zu machen, möglicherweise auch zur Wärmedämmung – das Fliegen kam erst lange nach den ersten gefiederten Dinosauriern.

Die meisten Mutationen sind schädlich für Organismen

Der wichtigste Treiber von Evolution sind sich ändernde Umweltbedingungen, die den Selektionsdruck erhöhen und neue Varianten fördern können. Allerdings sind die meisten Mutationen schädlich. Deshalb ist es für Organismen von Bedeutung, dass deren Zahl gering bleibt. Wie gut dies gelingt, hängt in Bezug auf ganze Populationen auch von einem populationsgenetischen Prinzip ab: dem Wechselspiel zwischen genetischer Drift und Selektion. Unter genetischer Drift verstehen Evolutionsbiologen die zufällige Veränderung der Häufigkeit bestimmter Genvarianten. Diese spielt eine umso wichtigere Rolle, je kleiner eine Population ist, weil dann die statistische Wahrscheinlichkeit für das Verschwinden einzelner Varianten steigt. Dadurch sinkt die genetische Variabilität, weshalb ungünstige Mutationen schlechter durch Selektion entfernt werden können – der klassische Inzuchteffekt.

Der Klimawandel könnte Grenzen aufzeigen

Eine wichtige Variante der Gendrift ist der sogenannte Flaschenhalseffekt, bei dem die Populationsgröße etwa aufgrund von Naturkatastrophen oder Seuchen drastisch abnimmt. Jochen Wolf hat mithilfe genetischer Analysen nachgewiesen, dass die genetische Variabilität zahlreicher Robbenarten maßgeblich von historischen Schwankungen der Populationsgrößen beeinflusst wurde. Solche vergleichenden Populationsgenomanalysen können ein wichtiges Werkzeug sein, um gefährdete Populationen zu identifizieren und möglicherweise Schutzmaßnahmen einzuleiten. Die absolute Größe einer Population dagegen ist kein sicheres Indiz für die Vitalität einer Art. „Es ist immer eine Frage der Strategie: Manche Arten sind erfolgreich mit wenigen Individuen und investieren dafür viel in deren Überleben, andere investieren in viele Nachkommen“, sagt Wolf. „Beides kann erfolgreich sein.“

Klar ist aber auch: Wenn die Herausforderungen durch Änderungen der Umwelt zu groß werden, werden viele Organismen an Grenzen der Anpassung stoßen und aussterben. Der Klimawandel könnte solche Grenzen aufzeigen: Die tiefgreifenden Veränderungen fördern zwar möglicherweise Evolution, aber vieles der derzeitigen Variation wird auch zunichte gemacht werden, fürchtet Wolf. Dies zu verhindern, wäre für den Menschen auf jeden Fall eine Erfolgsgeschichte.

Monika Gödde

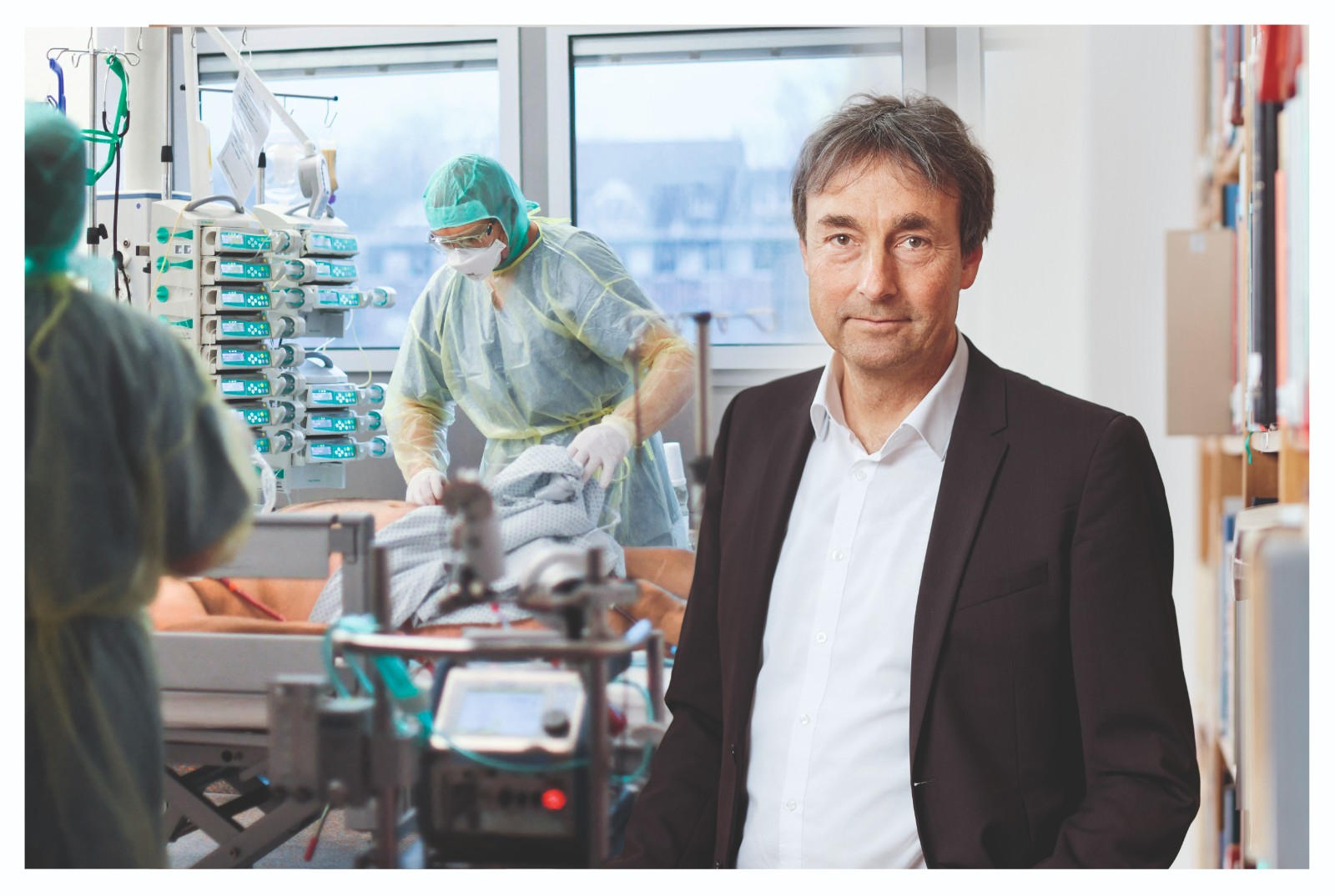

Prof. Dr. Jochen Wolf

ist Inhaber des Lehrstuhls für Evolutionsbiologie an der LMU. Wolf, Jahrgang 1976, studierte Biologie an der Universität Freiburg und wurde an der Universität Bielefeld in Verhaltensforschung promoviert. Er war Postdoktorand an der Universität Köln und dem Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie in Plön. Danach ging Wolf an die Universität Uppsala, Schweden, zunächst als Research Fellow, dann zeichnete ihn der Europäische Forschungsrat (ERC) mit einem Starting Grant aus. Zuletzt war er Full Professor of Evolutionary Genetics in Uppsala, bevor er 2016 nach München kam. Seit 2022 ist Wolf zudem Max-Planck-Fellow am Max-Planck-Institut für Biologische Intelligenz in Seewiesen.

0 Kommentare