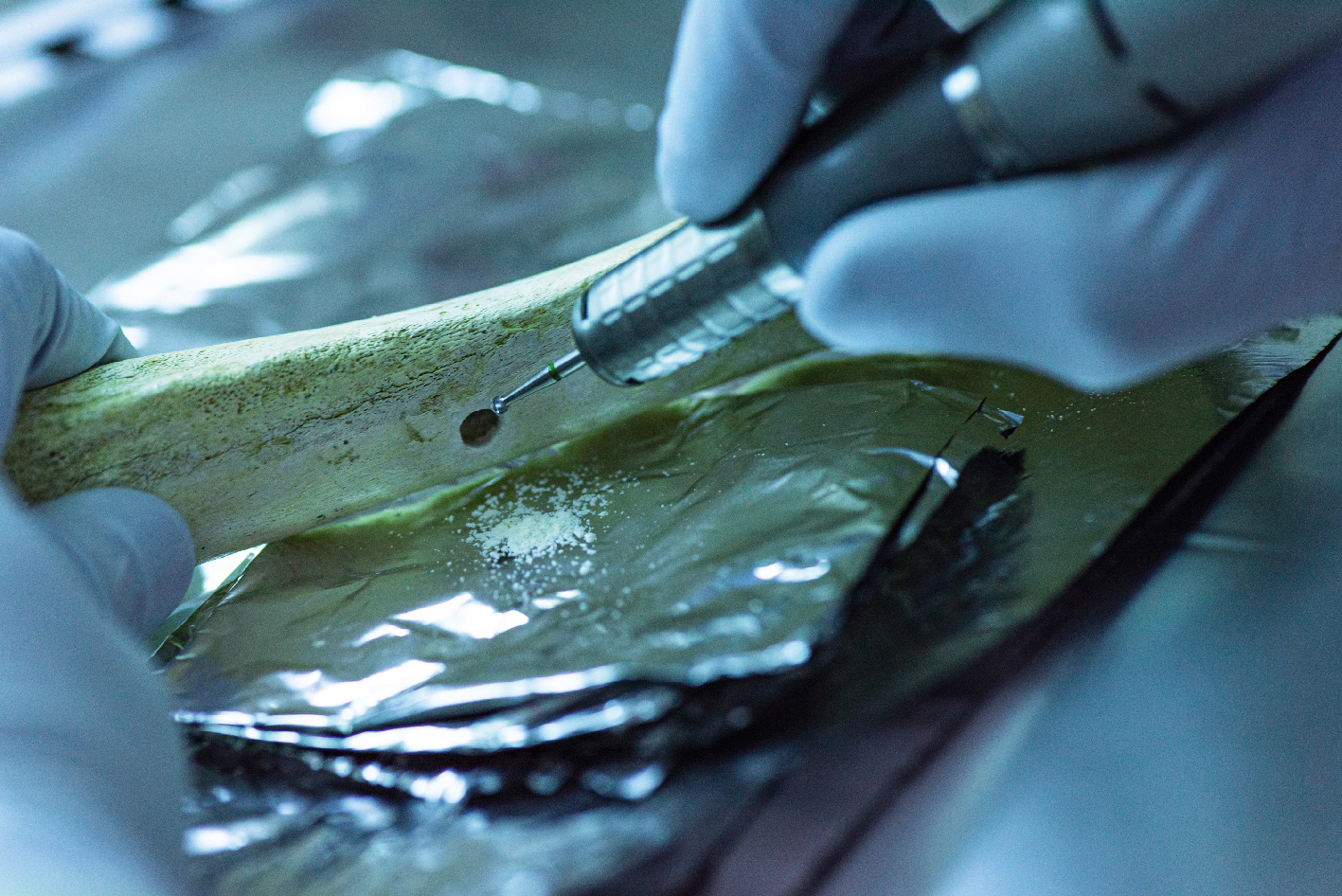

„Natürlich klingt das alles höchst ungewohnt. Aber wir haben uns an Unternehmen als juristische Personen gewöhnt – warum geht das nicht bei der Natur?“, fragt Jurist Jens Kersten. Foto: Oliver Jung

An Paragrafen mangelt es nicht. Der deutsche Staat schützt seine Natur und ihre Tiere in verschiedensten Rechtsvorschriften, sie beziehen sich bisweilen sehr detailliert auf deutsche Landschaften von den Sandstränden der Nordseeküste über die Wälder der Mittelgebirge bis hinab zu den bayerischen Alpen. Mehr noch: Der Staat hat den Umweltschutz sogar als Staatsziel im Grundgesetz verankert. Dennoch attestiert Jens Kersten dem deutschen Rechtssystem „grundlegenden ökologischen Reformbedarf“. Insbesondere die bisherige Staatszielbestimmung in Artikel 20a des Grundgesetzes hält der Münchner Jurist für veraltet: „Denn sie kennt nur einen Akteur: den Staat. Allein der Staat entscheidet bei uns, ob, wie und vor allem wie weit Natur und Tiere zu schützen sind.“ Kersten sieht Handlungsbedarf. Der Jurist, Inhaber des Lehrstuhls für Öffentliches Recht und Verwaltungswissenschaften an der LMU, plädiert energisch dafür, die Natur selbst zum Rechtssubjekt zu machen.

Jens Kersten ist damit Teil einer weltweiten Bewegung von Juristinnen, Juristen und Umweltschutzorganisationen, die dem Naturschutz auf Verfassungsebene mehr Gewicht und der Umwelt Grundrechte geben wollen. „Die Philosophie ist es, nicht länger den Menschen als einzigen Akteur und die Natur als Objekt anzusehen, sondern eine Relation der beiden auf Augenhöhe zu schaffen“.

Das Thema schwelt bereits seit den Siebzigerjahren. Der Grund, warum Jens Kersten gerade jetzt dazu wissenschaftliche Artikel schreibt und ein Buch mit dem Titel „Das ökologische Grundgesetz“ publiziert, ist „ganz klar die Klimakatastrophe: Uns steht kein Klimawandel bevor, wir befnden uns schon mitten in der Katastrophe“. Es bedürfe daher „mehr als einer Staatszielbestimmung im Grundgesetz, die praktisch nichts taugt“.

Das deutsche Naturschutzrecht – „chaotisch und unübersichtlich“

Denn in Artikel 20a heißt es lediglich: „Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung.” Aber diese Bestimmung sei „juristisch viel zu weich formuliert“.

Zudem sei das deutsche Naturschutzrecht bislang so „chaotisch und unübersichtlich“ wie die Wildnis, die es eigentlich schützen soll. Zwar gebe es gerade in den ostdeutschen Ländergesetzen neue Ansätze zum Verhältnis von Natur und Eigentum. „So haben Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt, den ökologisch innovativen Anregungen der ostdeutschen Bürgerrechtsbewegung folgend, die Eigentumsgarantie ausdrücklich unter den Vorbehalt des Schutzes der natürlichen Lebensgrundlagen gestellt.“ Und auch die Europäische Union bringe innovative Regelungen hervor – vor allem, was Umweltinformationen, Umweltverträglichkeitsprüfungen oder Klagerechte von Umweltverbänden angehe.

Aber diese griffen noch immer zu kurz, so Kersten, genau wie das Prinzip der „intertemporalen Freiheitssicherung“, die das Bundesverfassungsgericht in seiner Klimaentscheidung von 2021 eingeführt hat. Sie verpflichtet den Gesetzgeber, Voraussetzungen für zukünftigen Klimaschutz und damit grundrechtliche Freiheiten für spätere Generationen zu schaffen, etwa indem wir fossile Brennstoffe möglichst zurückhaltend nutzen. „Aber das kann nur ein Startschuss sein bei den drängenden Problemen, die wir bereits jetzt haben: das Artensterben, die Klimakatastrophe, die globale Vermüllung“, sagt Kersten.

Auch das Wertprinzip der Nachhaltigkeit, das auf der Abwägung sozialer, ökonomischer und ökologischer Interessen basiert, sei überholt: „Die Natur wird nicht mit uns abwägen und verhandeln, nicht über die Biodiversität, nicht über Extremwetter und auch nicht über die Polarschmelzen.“ Kersten spricht daher von „einer ökologischen Notbremse“, die notwendig sei. „Wir müssen unsere Lebensgewohnheiten fundamental ändern, und ein zentraler Baustein dessen ist eine ökologische Transformation, eine Revolution unserer Verfassungsordnung“, so Kersten. „Nachdem in vergangenen Revolutionen Bürgerrechte und soziale Rechte erstritten wurden, brauchen wir nun eine dritte, eine ökologische Revolution, in der die Ökologie auf Verfassungsebene befördert wird.“

„Die Philosophie ist, nicht länger den Menschen als einzigen Akteur und die Natur als Objekt zu sehen, sondern eine Relation der beiden auf Augenhöhe zu schaffen“.

Vorbild Ecuador: Geschützte „Pacha Mama“

Vorbilder für dieses Prinzip gibt es in Südamerika, insbesondere Ecuador geht hier voran. Dort steht der Natur per Verfassung das Recht auf umfassenden Respekt ihrer Existenz, ihrer Lebenskreisläufe und ihrer evolutionären Prozesse zu. Die ökologischen Kreisläufe erhalten damit Grundrechte, die von Bürgerinnen und Bürgern nicht nur Ecuadors, sondern der ganzen Welt per Popularklage erstritten werden können. „Der Grund, warum Umwelt gerade dort so umfassend geschützt ist, sind die sehr starken indigenen Einflüsse auf die Gesetzgebung nicht nur Ecuadors, sondern auch Chiles und Boliviens“, erklärt Kersten. Als ,Pacha Mama‘ – Mutter Erde – wird Natur dort bezeichnet. „Das ist ein ganz anderes, nicht-westliches Verständnis von Natur“, sagt Kersten.

Zur Frage, wie eine solche Revolution in Deutschland aussehen könnte, gibt es zwei Ansätze. Der eine plädiert dafür, die entsprechende Passage aus der Verfassung Ecuadors einfach der deutschen Staatszielbestimmung anhängen. Kerstens Weg wäre jedoch ein anderer. „Ich würde die Ökologie zunächst in die Fundamentalnorm des Art. 20 Abs. 1 GG aufnehmen. So würde sie, neben dem Demokratie-, Rechts- und etwa dem Sozialstaatsprinzip, zur DNA unseres Staates werden und sich in seiner gesamten Verfassungsorganisation zeigen.“ Konkret würde das etwa bedeuten, so Kersten, dass alle Staatsorgane unseres parlamentarischen Regierungssystems neue ökologische Funktionen bekämen. „Beispielsweise müsste dann der Bundestag einmal im Jahr eine ökologische Haushaltsdebatte führen, und die Umweltministerin ein Widerspruchsrecht gegen ökologisch bedeutsame Entscheidungen der Regierung erhalten.“ Zudem würde Kersten neue Grundrechte wie das auf ökologische Integrität oder das Recht auf Umweltinformationen verankern. Schließlich aber – und das sei zentral – würde er die Umwelt als Rechtssubjekt mit eigenen, einklagbaren Grundrechten anerkennen.

Kersten knüpft dabei an Artikel 19 Absatz 3 unserer Verfassung an, demzufolge juristische Personen sich auf Grundrechte berufen können, „die dem Wesen nach auf sie anwendbar sind“. So haben „ökonomische“ juristische Personen wie Aktiengesellschaften und GmbHs zwar kein Grundrecht auf Bewegungsfreiheit, wohl aber auf Wirtschaftsfreiheit und etwa Eigentumsgarantie. „Und was im Falle von totem Kapital geht, müsste doch erst recht bei der lebendigen Natur funktionieren“, so Kersten. „Mit einer Regelung für ,ökologische Personen‘ könnten Tieren wie etwa einem Fuchs das Grundrecht auf Leben, Bewegungsfreiheit und körperliche Unversehrtheit zustehen, Ökosystemen wie Wald oder Gewässern auf Integrität oder die Unverletzlichkeit ihrer ‚Wohnung‘. Bestehenden Grundrechten menschlicher Personen und wirtschaftlichen Interessen würden damit effektivere Schranken gesetzt.“ Nicht alle Grundrechte, die dem Menschen zustehen, würde Kersten jedoch auf die Natur übertragen. „Die Unantastbarkeit der Würde in Artikel 1 GG sollte für den Menschen reserviert bleiben. Das hat mit dem Holocaust und dem Zweiten Weltkrieg auch historische Gründe.“

Die Frage, welche Elemente der Natur nun als juristische Person ganz konkret anerkannt werden, muss der Gesetzgeber beantworten. Dabei kommt ihm ein Gestaltungsspielraum zu. Kersten hält es insofern für möglich Tiere grundsätzlich als individuelle Rechtspersonen anzuerkennen. Auch bei charismatischen Pflanzen wäre dies seiner Auffassung nach angezeigt, während nicht-charismatische Pflanzen als Teil eines Ökosystems geschützt werden, also beispielsweise eines Flusses oder eine Landschaft, die selbst wiederum als ökologische Person anerkannt werden können. Gras zu mähen oder Gänseblümchen zu pflücken, wäre demnach in Ordnung, ihre Landschaft dagegen zu vergiften ein Grundrechtsverstoß. „Auch Umweltmedien wie Luft, Klima und Wasser ließen sich dann als juristische Personen anerkennen“, so Kersten.

„Natürlich klingt das alles höchst ungewohnt. Aber wir haben uns an Unternehmen als juristische Personen gewöhnt – warum geht das nicht bei der Natur?“, fragt Kersten. Parallelen sieht er in der Digitalisierung, die beispielsweise mit Blick auf autonome Formen der Künstlichen Intelligenz die Anerkennung neuer elektronischer beziehungsweise digitaler (juristischer) Personen erforderlich mache. Für die Natur wären indes auch ökonomische Rechte denkbar, findet Kersten. „Viele Menschen lächeln, wenn ich das sage, aber: Warum soll der Naturpark nicht der Natur gehören?“ Wie der Besitz der „ökologischen Personen“ verwaltet werden könne, das müsse in einem neuen ökologischen Gesetzbuch ausgestaltet werden.

„Nur wer klagen kann, wird auch im politischen Verfahren gehört“

Als juristische Personen hätten Löwe, Ökosystem oder Mammutbaum ein Klagerecht. „Das ist zentral. Denn nur wer in unserer liberalen Gesellschaft klagen kann, wird auch im politischen Verfahren gehört. Und erst dann ändert sich die Gesellschaft.“ Der Sinn läge dem Verfassungsrechtler zufolge nicht darin, dass die Natur immer Recht bekomme, sondern dass sie ihre Konflikte mit anderen Rechten fairer austragen könnte.

Jedes Lebewesen und jede Pflanze bräuchte dann bei Problemen einen juristischen Vertreter. Als Rechtsvertreter etwa eines Mammutbaums oder eines Wildtiers könnte der Gesetzgeber im Konfliktfall einzelne Personen bestellen, bei komplexeren Systemen Verbände. Er könnte aber auch Popularklagen zulassen wie in Ecuador. „Bei großen Ökosystemen wie der Elbe oder dem Rhein könnte dann weltweit jeder klagen: gegen Gift, das in den Fluss geschüttet wird, gegen Bauvorhaben, gegen eine geplante Begradigung.“

Natürlich können schon jetzt Naturschutzverbände gegen Umweltzerstörungen klagen. „Aber das geschieht nicht oft genug, um allen Umweltproblemen gerecht zu werden.“ Erst mit mehr juristischen Konflikten entstünde eine Dynamik, die zur ökologischen Transformation des Rechtssystems beitragen würde. Den „Fridays for Future“-Aktivistinnen und -Aktivisten empfiehlt Kersten daher, Jura zu studieren – und dann „das ökologische Grundgesetz für das 21. Jahrhundert“ zu schreiben. „In einem solchen könnten Bürgerinnen und Bürger Umweltschutz effektiv einfordern und notfalls einklagen; die Natur würde eine eigene Stimme bekommen.“ Viele Stimmen, genau genommen. Denn Strande, Wälder und Tiere könnten dann, gewissermaßen selbst, gegen ihre Zerstörung vor Gericht ziehen.

Anja Burkel

Prof. Dr. Jens Kersten

ist Inhaber des Lehrstuhls für Öffentliches Recht und Verwaltungswissenschaften an der LMU. Kersten, Jahrgang 1967, studierte Rechtswissenschaften in Heidelberg, Leeds (Großbritannien) und Bonn. Die Juristischen Staatsexamina legte er in Köln beziehungsweise Berlin ab. Kersten wurde an der Humboldt-Universität zu Berlin promoviert, wo er sich auch habilitierte. Er war Professor an den Universitäten Dortmund und Bayreuth, bevor er 2008 nach München kam. 2012/13 war Kersten Carson Professor am Rachel Carson Center für Umwelt und Gesellschaft der LMU.

0 Kommentare