Aufstand der lauten Minderheiten: GelbwestenProtest in Paris, 2019. Ali Arkady/VII/Redux/Laif

Wenn man Karsten Fischer fragt, was Fortschritt im Zusammenhang mit Demokratie bedeutet, zitiert der Politologe erst einmal den Rockmusiker Bono. Bono? Ja, denn der Frontmann der Band U2 schrieb vor drei Jahren in einem Gastbeitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, es habe „in der Geschichte der Menschheit nie eine bessere Zeit oder einen besseren Ort gegeben, um auf die Welt zu kommen als Europa während der vergangenen 50 Jahre“. Eine bemerkenswerte Aussage für jemanden, zu dessen bekanntesten Stücken ein Lied über ein Massaker im nordirischen Bürgerkrieg vor 50 Jahren gehört: Am „Bloody Sunday“ am 30. Januar 1972 wurden 13 Menschen von der britischen Armee getötet, 13 weitere verletzt.

Bürgerbeteiligung und bürgerliche Freiheiten

Aber der Musiker hat auch erleben können, dass liberale Demokratien wie die in Großbritannien und Irland die Fähigkeit haben, Konflikte beizulegen. Der Bürgerkrieg in Nordirland ist Geschichte, auch wenn viele Wunden noch nicht verheilt sind. Bono ging es in seinem FAZ-Kommentar um einen Gedanken: Das Konzept der liberalen Demokratie, das die meisten Staaten Europas und auch die Staaten Nordamerikas prägt, ermöglicht ein Ausmaß an Bürgerbeteiligung und bürgerlichen Freiheiten, das in der Menschheitsgeschichte nicht seinesgleichen kennt.

Wenn der LMU-Forscher Fischer Bono zitiert, hat er dabei eine Einschätzung zu den besonders starken Momenten liberaler Demokratien, die überraschen kann: Sie bewähren sich gerade dann, wenn sie Krisen durchstehen. Das Jahr 1972 war nicht nur ein Jahr der Eskalation im nordirischen Bürgerkrieg. Es war auch in Deutschland ein Jahr voller politischer Turbulenzen. Am 27. April jenes Jahres stimmte der Bundestag über ein Misstrauensvotum der Union gegen den damaligen sozialdemokratischen Bundeskanzler Willy Brandt ab. Es wurde nur durch Stimmenkauf abgewendet. „Das war ein Höhepunkt der politischen Korruption in Deutschland. Doch das hat der Demokratie überhaupt nicht geschadet“, resümiert Fischer.

Brandts Koalition aus SPD und FDP hatte damals nur eine hauchdünne Mehrheit im Parlament. Durch den Wechsel mehrerer Bundestagsabgeordneter von FDP und SPD zur Union schien die durch Wahlen legitimierte Regierung ihre Mehrheit verloren zu haben. Doch ein Misstrauensvotum, das den Kanzler stürzen sollte, erhielt nicht die notwendige Stimmenzahl. Denn zwei Abgeordnete aus dem Unionslager folgten nicht dem Antrag ihrer Parteien. Zumindest bei einem gilt als sicher, dass er Geld aus der DDR dafür erhalten hatte, nicht gegen Willy Brandt gestimmt zu haben, der mit seiner „Ostpolitik“ eine Annäherung an den anderen deutschen Staat suchte. Bei einem zweiten Abgeordneten gilt es als sehr wahrscheinlich, dass er sich bestechen ließ. Rund um das Misstrauensvotum und danach erlebte die Bundesrepublik eine deutliche Politisierung der Gesellschaft. Die Wahlen im Herbst 1972 hatten mit 91,1 Prozent eine Rekordbeteiligung. Zum Vergleich: Bei der Bundestagswahl 2021 lag sie fast 15 Prozentpunkte niedriger.

Zwischen dem „Noch“ und dem „Nicht mehr“

„Resilienz“ der liberalen Demokratien, also die Fähigkeit, halbwegs unbeschädigt, und vielleicht sogar gestärkt durch Krisen zu kommen, sieht Fischer auch, wenn er über den 6. Januar 2021 spricht. Er hat keinen Zweifel, dass beim Sturm teilweise paramilitärisch ausgerüsteter Anhänger des früheren Präsidenten Donald Trump auf das US-Parlament viel auf dem Spiel stand: „Da wurde ein Putsch gerade noch abgewendet.“ Aber auch darin sieht Fischer einen Beleg für seine These: „Die Widerstandsfähigkeit liberaler Demokratien ist besser als ihr Ruf.“

Doch er sieht auch beträchtliche Gefahren. Seit der Entstehung ihrer Frühformen im antiken Griechenland habe die Demokratie, wie wir sie heute kennen, bis in die Neuzeit „einen 2.000-jährigen Dornröschenschlaf geschlafen“, sagt Fischer. Seit dem Wiedererwachen demokratischer Bewegungen im England des späten 17. Jahrhunderts und in den USA nach ihrer Unabhängigkeit 1776 gebe es aber keine lineare Entwicklung in Richtung demokratischen Fortschritts. Vielmehr sei die These des amerikanischen Politologen Samuel P. Huntington von „Wellen“ in der weltweiten Entwicklung der Demokratie empirisch gut belegt. Huntington habe mit seinen Ideen zum „Kampf der Kulturen“ zwar problematische Thesen aufgestellt, sagt Fischer. Doch die Analyse des Harvard-Politologen, dass in den vergangenen rund 150 Jahren auf krisenhafte Entwicklungen der Demokratie regelmäßig auch wieder Stärkungen demokratischer Strukturen folgten, sei stichhaltig.

Sorge bereitet es dem LMU-Forscher, dass vielen Menschen nicht bewusst sei, was in Gefahr gerät, wenn die Demokratie wieder in apathische Schläfrigkeit versinkt. Für die Politikwissenschaft sieht Fischer dabei mehrere Aufgaben: Zu beschreiben, welche Spielarten der Demokratie sich wodurch auszeichnen. Zu ergründen, wo die Trennlinien zwischen Noch-Demokratie und Nicht-mehr-Demokratie verlaufen. Und aufzuzeigen, welche Prozesse dazu führen, dass diese Trennlinie überschritten wird.

Je nach dem Freiheitsgrad der Wahlen, der öffentlichen Meinung und der Justiz unterscheidet die Politikwissenschaft zwischen varieties of democracy (v-dem.net). So zeichnen sich liberale Demokratien durch ein hohes Maß an Freiheit aus. In elektoralen Demokratien hingegen ist kann die Regierung zwar abgewählt werden, die Freiheit etwa von Medien und richterlichen Entscheidungen ist jedoch eingeschränkt. Noch weniger Freiheit herrscht in elektoralen Autokratien: Hier werden Wahlen abgehalten, allerdings unter massiver Steuerung der jeweiligen Machthaber. In geschlossenen Autokratien schließlich (von Diktaturen wird in dieser Kategorisierung nicht mehr gesprochen) darf der totale Machtanspruch der Herrschenden in allen Bereichen von Gesellschaft, Medien und Justiz nicht mehr hinterfragt werden. Neben diesen vier Haupt-Dimensionen gebe es aber auch zahlreiche „Hybrid-Formen“, erklärt Fischer.

Ungarn und die Drift ins Abseits

Ein Beispiel für ein Hinüberdriften über die Grenze der liberalen Demokratie sieht Fischer beispielsweise in Ungarn. Der ungarische Politiker Viktor Orbán hat erstmals im Jahr 2014 den Begriff der „illiberalen Demokratie“ als Ziel genannt, das er als Ministerpräsident für sein Land verfolge. Orbán betonte zwar zunächst, damit sei gemeint, er wolle die Wirtschaft strenger staatlich regulieren, als es in vielen anderen Ländern Europas der Fall sei. Aber ganz zentral in seiner Politik ist es auch, die Vielfalt der Medienlandschaft und das Recht auf Meinungsfreiheit einzuschränken.

„Die Widerstandsfähigkeit liberaler Demokratien ist besser als ihr Ruf.“

Minderheiten auf dem Vormarsch

Die Organisation „Reporter ohne Grenzen“ stuft Ungarn auf einer Rangliste der Pressefreiheit unter allen Staaten der Europäischen Union mit Abstand am schlechtesten ein. Über die Jahre hinweg ist das Land auch im weltweiten Vergleich immer weiter nach hinten gerutscht. Orbáns Medienpolitik dürfte wesentlich dazu beigetragen haben, dass im vergangenen April seine Parlamentsmehrheit bestätigt wurde: Eine sehr regierungsfreundliche Presse bereitete den Weg für seine Wiederwahl. Zu dieser Einschätzung kamen auch Wahlbeobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). Sie attestierten Ungarn zwar eine formal korrekte Durchführung der Wahlen. Doch die Regierung habe im Vorfeld des Urnengangs die Grenzen zwischen Staat und Partei verwischt, kritisierten die OSZE-Beobachter. Auch sei der Wahlkampf von „Voreingenommenheit der Medien und undurchsichtige Wahlkampffinanzierung“ geprägt gewesen.

Aber auch in den USA, Deutschland oder Frankreich sieht Fischer Gefahren für den demokratischen Prozess: Er warnt vor einer „Tyrannei der Minderheit“. Jahrzehntelang habe im politischen Diskurs liberaler Demokratien zurecht die Frage im Mittelpunkt gestanden, wie verschiedene gesellschaftliche Gruppen vor repressiven Entscheidungen politischer Mehrheiten geschützt werden können. Es gab Debatten über die politische und wirtschaftliche Gleichstellung von Frauen, über Rassismus, über die Teilhabe von Behinderten und über die Diskriminierung vom Menschen aus dem LGBTQ-Bereich.

Inzwischen aber müssten Mehrheitsentscheidungen laut Fischer immer öfter gegen eine tyrannisch gesinnte Minderheit verteidigt werden, die sich gegen die Rechte einzelner Minderheiten und gegen demokratische Mehrheitsentscheidungen wendet. So etwa, als das Mehrheits-Votum der US-amerikanischen Wähler für Joe Biden als Präsident den Attacken der Anhänger seines Amtsvorgängers Donald Trump ausgesetzt war. Ähnliches sei in Frankreich im Zuge der „Gelbwesten“-Bewegung zu beobachten gewesen: „Hier wurde versucht, einen mit großer Mehrheit gewählten Präsidenten zu delegitimieren“, analysiert Fischer.

Und in Deutschland habe die sogenannte „Querdenker“-Bewegung bald nach Ausbruch der Corona-Pandemie mit großer Beharrlichkeit die Legitimität demokratischer Entscheidungen in Frage gestellt: „Das ist ein neues Phänomen, das die Politikwissenschaft und auch Nachbardisziplinen wie die Sozialpsychologie noch sehr beschäftigen wird.“

Das besonders Problematische dabei: Der Widerstand gegen die Corona-Maßnahmen stellt die „konstitutionalistische Prägung“ der Demokratie in Frage, so Fischer. Deutschland habe ein sehr elaboriertes Modell der Verfassungsgerichtsbarkeit. Es wäre beispielsweise möglich gewesen, etwa eine vom Bundestag beschlossene Impfpflicht vom Bundesverfassungsgericht auf die Verletzung von Grundrechten hin prüfen zu lassen. Seit dem Beginn der Impfpflichtdebatte sieht aber der LMU-Wissenschaftler eine Herausforderung für die Demokratie: „Wenn eine kleine, radikale Minderheit so viel Lärm macht, dass deshalb die Politik in vorauseilendem Gehorsam sich an dieser Minderheit orientiert und auf Entscheidungen verzichtet, ist das bereits ein Symptom für die Tyrannei der Minderheit“.

Autoritäre Systeme sind nicht erfolgreicher

Die Frage ist also: Sind politische Systeme, die weniger Beteiligung und Diskussion zulassen, am Ende doch erfolgreicher? „Keineswegs“, widerspricht Fischer. Autoritäre Staaten wie Russland oder China seien zwar auf den ersten Blick effizient im Umgang mit bestimmten Problemen. Doch es gebe ein „Paradox der Autokratien“, wie Fischer es nennt: „Sie werden mit denjenigen Problemen besser fertig, die sie gar nicht hätten, wenn sie keine Autokratien wären.“

China etwa sei ab einem gewissen Zeitpunkt der Corona-Pandemie zwar sehr radikal beim Umsetzen von Lockdowns gewesen, und insofern zunächst auch erfolgreich bei der Corona-Eindämmung. Doch als erste Reaktion habe das Regime Berichte über Sars-CoV-2 mit harter Hand unterdrückt und damit eine frühzeitige Bekämpfung des Virus verhindert. Und die Abschottung Chinas nach außen bei der Impfstoff-Entwicklung rächt sich nach Ansicht vieler Mediziner spätestens seit dem Frühjahr 2022: Die chinesischen Impfstoffe Sinopharm und Sinovac sind offenbar nicht ausreichend wirksam, um neue Corona-Ausbrüche einzudämmen. Deswegen setzte die Regierung wieder auf radikale Lockdowns.

„Ein Paradox der Autokratien: Sie werden mit denjenigen Problemen besser fertig, die sie gar nicht hätten, wenn sie keine Autokratien wären.“

Aber müssten die liberalen Demokratien nicht auch aus sich heraus Strategien entwickeln, um ihre Widerstandkraft gegen autoritäre Tendenzen zu stärken? Fischer sieht solche Überlegungen mit Skepsis. Ein „Narrativ“ zur Demokratie-Stärkung zu entwickeln, hält er für ein weiteres Paradox: „Der Liberalismus ist hochgradig ideologiekritisch, und damit ist er auch narrativkritisch.“ Resilienz der Demokratie lasse sich nicht durch einen Kampagnen-Auftrag an die Bundeszentrale für politische Bildung bestellen. Eine konstruktive und lebendige Debatte über den Wert der Demokratie, also der Volksherrschaft, müsse aus dem Volk kommen. So einfach. Und doch so schwierig. Ein Paradox eben.

Nikolaus Nützel

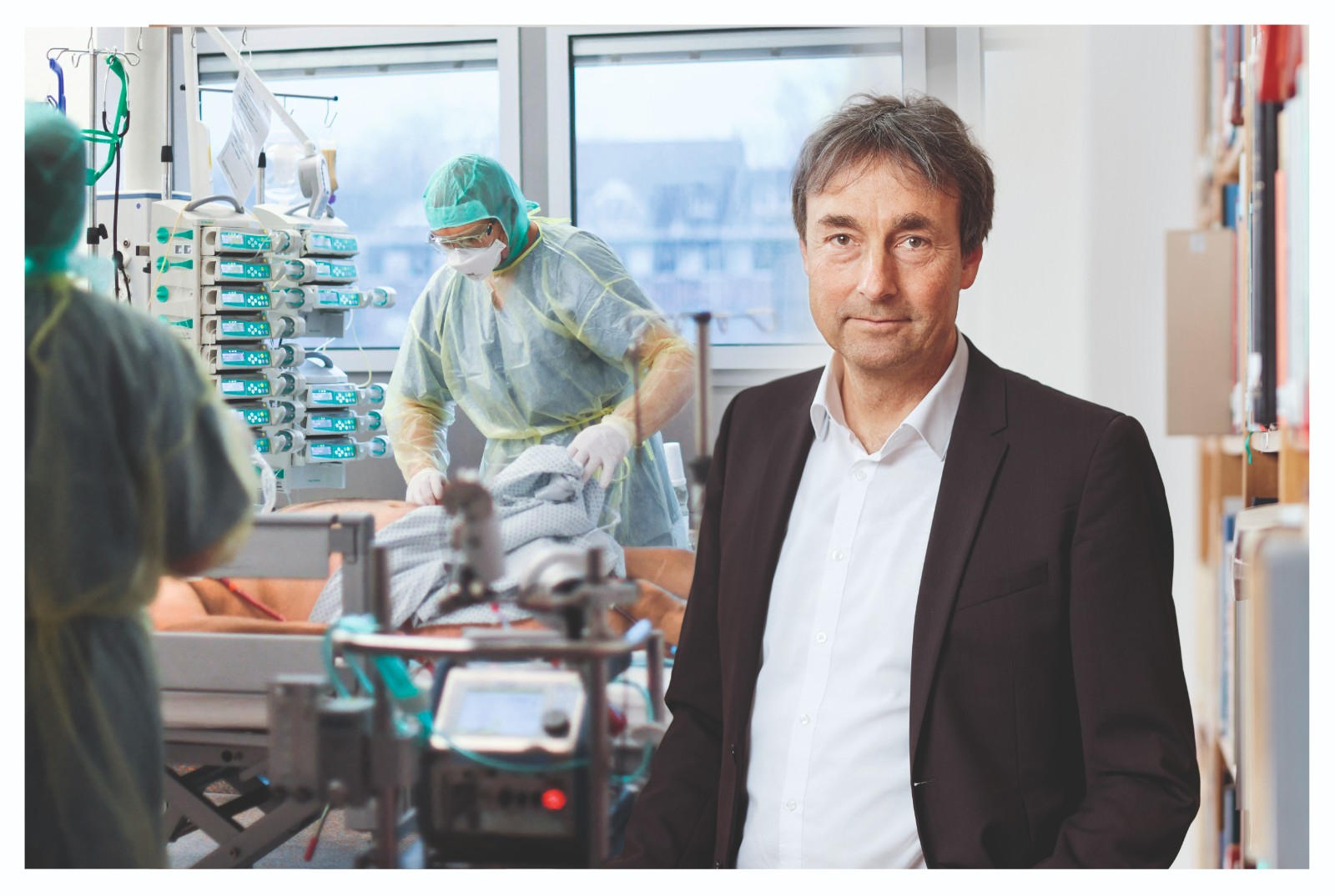

Prof. Dr. Karsten Fischer

ist Inhaber des Lehrstuhls für Politische Theorie am Geschwister-Scholl-Institut für Politikwissenschaft (GSI) der LMU und Leiter des Voegelin-Zentrums für Politik, Kultur und Religion am GSI. Fischer, Jahrgang 1967, studierte Politikwissenschaft, Philosophie und Völkerrecht an den Universitäten Bonn und Frankfurt am Main und wurde an der Humboldt-Universität zu Berlin promoviert; die Habilitation erfolgte ebenfalls dort. Fischer lehrte und forschte unter anderem an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und der Humboldt-Universität, bevor er 2010 nach München kam.

0 Kommentare