Was haben Kurt Huber und Walter Klingenbeck gemeinsam? Sie waren beide Widerständler gegen das NS-Regime, beide starben 1943 durch das Fallbeil des NS-Henkers. Obwohl aus völlig unterschiedlichen Umfeldern, gibt es bei beiden Gemeinsamkeiten in der Erinnerungskultur: Sie spielten lange nur eine Nebenrolle.

Technische Fertigkeiten, gute Ideen, eine tiefe Gläubigkeit und eine ebenso tiefe Abneigung gegen das NS-Regime verbanden die drei Auszubildenden Walter Klingenbeck, Hans Haberl und Daniel von Recklinghausen. Sie nutzten ihr Know-how im nationalsozialistischen München für den Aufbau eines verbotenen Radiosenders, um Informationen der sogenannten Feindsender wie der BBC weiterzuverbreiten. Ihre Idee, Flugblätter gegen das Regime mittels eines Modellflugzeugs abzuwerfen, konnten sie nicht mehr verwirklichen: Eine Unvorsichtigkeit führte zu ihrer Denunziation und Festnahme. Im folgenden Prozess konnte der Justizrat Dr. Lorenz Roder, vorher schon Verteidiger Professor Kurt Hubers, zwar Haberl und von Recklinghausen vor dem Fallbeil bewahren. Walter Klingenbeck allerdings wurde am 5. August 1943 im Alter von 19 Jahren in Stadelheim hingerichtet – er hatte die gesamte Verantwortung für die Aktionen der Gruppe übernommen.

Die Erzdiözese München und Freising überprüft für Walter Klingenbeck einen möglichen Seligsprechungsprozess. Doch es ist gar nicht so leicht, an Informationen und Quellenmaterial zur Geschichte dieser kleinen Widerstandsgruppe und ihrer Mitglieder zu gelangen. „Es gibt nur wenige Archivalien, vieles sind Zufallsfunde, außer der Fotoreproduktion eines Abschiedsbriefes Walter Klingenbecks gibt es kaum Ego-Dokumente der jungen Leute, wie Briefe oder Tagebücher“, weiß Dr. Denise Reitzenstein, die an der LMU als Akademische Oberrätin im Bereich Alte Geschichte forscht und lehrt. Zusammen mit dem LMU-Kirchenhistoriker Professor Franz Xaver Bischof sowie dem Juristen und ehemaligen Vorsitzenden des Bezirksausschusses Maxvorstadt, Klaus Bäumler, gehört sie als Sprecherin der Kommission an, die historische Fakten über den jungen Widerstandskämpfer für die Erzdiözese erarbeiten soll. Reitzenstein selbst engagiert sich schon lange in der Gemeinde von St. Ludwig und wurde deswegen und wegen ihrer Expertise als Historikerin von der Erzdiözese angesprochen, diese Aufgabe zu übernehmen.

Bei seiner intensiven Suche hilft dem kleinen Team zuzeiten auch der Zufall – so etwa im September in der Ludwigskirche, in der Walter Klingenbeck getauft worden war und in deren Eingangsbereich anlässlich seines 80. Todestages ein Stolperstein verlegt wurde: „Ich habe dort seine Großnichte kennengelernt, die sich im Rahmen der Familienbiografie auch mit ihm befasst. So ein Austausch hilft uns sehr bei unserer Arbeit.“ Es sei ihr wichtig, über diese zu sprechen, „weil wir als Kommission Teil der Erinnerungskultur sind“, sagt Reitzenstein. Außerdem könne man über diesen Weg vielleicht an weitere Informationen kommen, die helfen, „einen soliden Grad der Verehrung“ festzustellen, wie er im Seligsprechungsprozess gefordert wird: Historische Fakten können diesen sicherstellen. Zudem gibt es zahlreiche Gedenkorte – zwei Stolpersteine, einer vor der Kirche, in der er getauft wurde, und ein weiterer im alten Botanischen Garten, eine Gedenkstele vor dem Haus in der Amalienstraße, in dem er gelebt hat, oder den Walter-Klingenbeck-Weg neben der Staatsbibliothek.

Gratwanderung zwischen Faktentreue und Identifikation

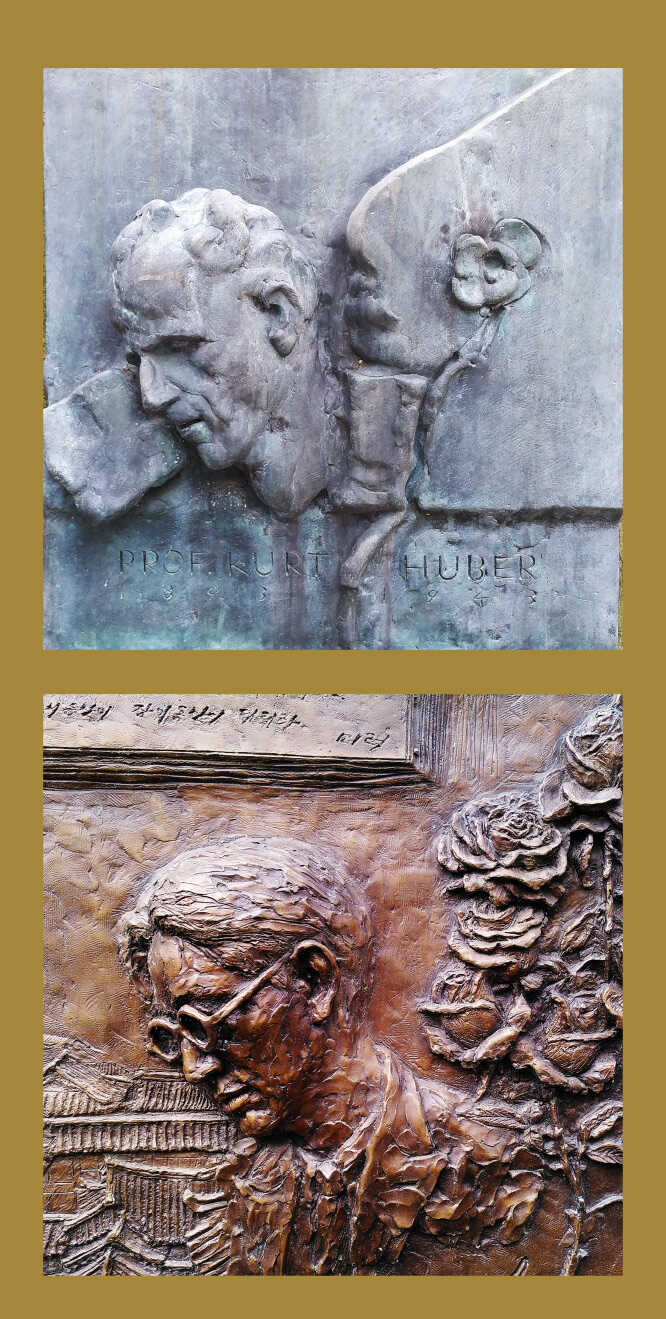

Was die Fakten betrifft, so gibt es in der Erinnerungskultur ein enormes Spannungsfeld – und das nicht nur im Hinblick auf historische Aufarbeitung. Das weiß Dr. Benedikt Sepp, Historiker an der LMU und Urenkel des Weiße-Rose-Mitglieds Kurt Huber. Zusammen mit seiner Kollegin Dr. Kristina Milz vom Institut für Zeitgeschichte München–Berlin (IfZ) und der Bayerischen Akademie der Wissenschaften (BAdW) hat er in der ZEIT einen Artikel über die Freundschaft seines Urgroßvaters mit dem Koreaner Mirok Li veröffentlicht: Dieser war vor der Besatzungsmacht Japan aus seiner Heimat geflohen und hatte ein Studium an der LMU aufgenommen – unter anderen bei Kurt Huber. Sie traten in den Austausch, ein späteres Wiedersehen vertiefte Freundschaft und Diskussionen. Die Hinrichtung Hubers erschütterte den Koreaner Li, dessen literarisches Werk in der Nachkriegszeit zu großer Bekanntheit Hubers in Korea führte, während er in Deutschland vergleichsweise wenig thematisiert wurde. Und das, obwohl die Erinnerung an die Weiße Rose auch an der LMU bereits unmittelbar nach dem Krieg einsetzte.

Kristina Milz und Benedikt Sepp, die zu diesem Thema auch an einem wissenschaftlichen Aufsatz für die Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte (VfZ) arbeiten, problematisieren in ihrem Artikel den Umgang mit historischen Fakten in der Gedenkkultur, die unter anderem auf unzulässige Vergleiche zurückgreife. So würden die Unterdrückungsmechanismen in Deutschland und dem besetzten Korea in Verfilmungen von Mirok Lis autobiografischem Roman Der Yalu fließt implizit gleichgesetzt. Dabei „gibt es kein Standardmodell der Unterdrückung“, sagt Sepp. „Die besonderen Ausprägungen in beiden Ländern müssen thematisiert werden. Zum Beispiel hat es in Korea den mörderischen Antisemitismus wie in Deutschland nicht gegeben.“

„Diese Filme transportieren zudem ein problematisches Deutschlandbild, in dem alle deutschen Figuren entweder völlig gesichts- und charakterlose Nazis oder besonders gute Menschen sind, die rigoros unterdrückt werden“, ergänzt Kristina Milz. Dieses Bild unterschlage nicht nur Fakten, sondern auch Ambivalenzen in den Personen. So sei Kurt Huber selbst ein konservativ gesinnter Mensch gewesen, dessen Ansichten zum Teil mit der nationalsozialistischen Ideologie kompatibel gewesen seien, ihr in anderen Teilen aber diametral widersprachen. „Wenn man sich an die historischen Fakten hält, lässt sich damit gerade auch zeigen, dass Huber aus einem dezidiert konservativen Standpunkt heraus Widerstand geleistet hat. Gegnerschaft zu einer menschenverachtenden Ideologie muss nicht zwangsläufig aus einem linken Spektrum kommen.“ Auch das Beispiel Walter Klingenbecks zeigt dies.

Erinnerung, sagt Benedikt Sepp, sei eine Gratwanderung. „Einerseits ist es als Historiker wichtig, nicht zu vergessen, dass die Vergangenheit und der Mensch, der in ihr lebte, uns heute fremd sind. Deswegen müssen wir den damaligen Kontext rekonstruieren, ohne uns psychologisch einzufühlen. Aber die Erinnerungskultur ist auf das Gegenteil angewiesen: auf Nachvollziehbarkeit, auf Identifikation und Emotionen.“ Diese Ansprüche seien nur selten zu vereinbaren.

Schatten und Licht – die „Wellen“ in der Erinnerungskultur

Die Weiße Rose und vor allem die Geschwister Scholl oder auch die Attentäter vom 20. Juni 1944, die Adolf Hitler zu töten versuchten: Im öffentlichen Gedenken zu Jahrestagen werden in der Regel immer wieder dieselben Personen bemüht, um das widerständige Deutschland zu porträtieren – und dies natürlich völlig zurecht. Aber obwohl er im inneren Kreis der Weißen Rose war, steht Huber deutlich seltener im Licht der Erinnerung, noch weniger Walter Klingenbeck.

Kristina Milz konstatiert, dass Erinnerungskultur stark mit der jeweiligen gesellschaftlichen Situation oder aktuellen Ereignissen verknüpft sei. „Zur Zeit des Kalten Krieges wurde etwa der kommunistische Widerstand in der westdeutschen Gesellschaft aus politischen Gründen kaum thematisiert.“ Auch die Attentäter vom 20. Juni um Claus Schenk Graf von Stauffenberg spielten in der unmittelbaren Nachkriegszeit und darüber hinaus lange keine positive Rolle in der Auseinandersetzung mit dem NS-Regime. „Sie galten oft als Verräter an der eigenen Armee, sich damit zu identifizieren, fiel vielen Menschen in der Nachkriegszeit schwer.“

Tatsächlich seien Widerstandskämpfer, die in einem politischen Kontext agierten beziehungsweise entsprechenden Parteien und Gruppierungen angehörten, für das Gedenken nicht so anschlussfähig wie etwa die studentischen Mitglieder der Weißen Rose. „Diese ist politisch am unproblematischsten“, sagt Benedikt Sepp. „Das sieht man auch in Gedenkveranstaltungen oder in den Texten von Schulprojekten: Begriffe wie Zivilcourage, Mut und Aufrichtigkeit werden mit ihrer Widerstandsarbeit verbunden: Werte, auf die sich alle einigen können. Schlagworte wie Konservatismus oder Nationalismus sind problematischer in der Vermittlung.“

Milz sieht zudem „Wellen der Erinnerung“. „Es hat eine Phase gegeben, in der Kurt Huber in der Erinnerungskultur noch etwas präsenter war als heute. Inzwischen hat sich der Fokus eher auf die Geschwister Scholl verschoben.“ Auch an Walter Klingenbeck wurde in der Nachkriegszeit erinnert, bis er aus dem kollektiven Gedächtnis wieder verschwand.

Eine Frage der Herkunft

Denise Reitzenstein vermutet einen Grund für die unterschiedlich starke Präsenz in der öffentlichen Erinnerung auch in der unterschiedlichen Herkunft der Widerstandskämpfer. „Walter Klingenbeck kam aus einem nicht-akademischen Elternhaus, er war Lehrling und stammte aus einem sozialen Umfeld, das die Codes einer intellektuellen Gesellschaftsebene nicht kennt, dort also auch nicht wahrgenommen wird“, sagt sie, die als Bildungsaufsteigerin als Erste in ihrer Familie das Abitur gemacht und studiert hat. Folge könne eine gewisse Zurückhaltung auch bei den Nachkommen sein, über das Familienmitglied zu sprechen oder gar mit seinem Erbe an die Öffentlichkeit zu treten. „Ich denke, die Furcht, anzuecken, und eine fehlende Resilienz dagegen könnten ausschlaggebend für die Zurückhaltung der Nachkommen sein“, sagt Denise Reitzenstein und lobt daher gleichzeitig die Arbeit von Dr. Jürgen Zarusky vom IfZ, der sich zu Lebzeiten wissenschaftlich intensiv mit Walter Klingenbeck befasst und viel zur Erinnerung beigetragen habe.

Auch in anderen Familien sind das Gedenken und der Weg an die Öffentlichkeit bis heute mit Herausforderungen verbunden. In Benedikt Sepps Familie sei das Thema omnipräsent, „weil wir in München waren und es ja gewissermaßen eine Lokalheldengeschichte ist. Wenn man möchte, könnte man als Nachkomme alle paar Monate auf irgendwelche Gedenkveranstaltungen gehen.“ Bei seiner Familie seien die Lebensbezüge noch da: Seine Großmutter, die die Verhaftung ihres Vaters miterlebte und ihn bis zur Hinrichtung noch einige Male im Gefängnis besuchen konnte, sei ohne Zweifel traumatisiert gewesen und habe ihr Leben lang gelitten. Die Auswirkungen auf die Nachkommen zeigten sich bis heute.

Es gibt aber auch einen praktischen Grund, warum Nachkommen mit ihrer Familiengeschichte nicht hinter dem Berg halten sollten, was auch Denise Reitzenstein und alle anderen Historikerinnen und Historiker sehr begrüßen würden: „Die Familien sitzen auf Archivalien, die man der Forschung zur Verfügung stellen könnte und sollte“, sagt Milz. „Es gibt bestimmt viele Geschichten, die deswegen noch nicht erzählt wurden.“

cg

■ https://www.st-ludwig-muenchen.de/aktuelles/gedenken-an-walter-klingenbeck/

■ https://www.zeit.de/2023/29/li-mirok-kurt-huber-weisse-rose-suedkorea-widerstand

■ https://www.kurthuber.de

In Gräfelfing in der Kurt-Huber-Straße erinnern zwei Tafeln an das Weiße-Rose-Mitglied und an Mirok Li.

0 Kommentare