Unzureichend gerüstet

Wie gut sind Küstenstädte in aller Welt bereits an den Klimawandel angepasst? Ein internationales Forschungsteam hat eine Bestandsaufnahme gemacht.

Küstenstädte sind zentral für die globale Wirtschaft und haben wichtige Funktionen für die Gesellschaft. Gleichzeitig sind sie stark vom Klimawandel betroffen. Deshalb nehmen sie auch bei der globalen Klimaanpassung eine Schlüsselrolle ein. Ein internationales Team um den LMU-Geographen Matthias Garschagen hat den aktuellen Stand der Anpassung anhand von Studien zu 199 Städten aus 54 Staaten analysiert und untersucht, ob und wie die Städte bestimmte Risikofaktoren in ihrer Strategie berücksichtigen. Dabei spielen klimatische Faktoren wie steigende Meeresspiegel, Stürme, Überschwemmungen oder Hitze eine wichtige Rolle, aber auch Aspekte wie Exposition und Verwundbarkeit von Bevölkerung, Infrastruktur und Ökosystemen.

Die Studie zeigt, dass die meisten Maßnahmen für eine bessere Anpassung an den Klimawandel vor allem den Anstieg des Meeresspiegels und Überschwemmungen betreffen, in geringerem Maße auch Sturmfluten, Wirbelstürme und Erosion. Dabei sind technische und institutionelle Maßnahmen in wohlhabenderen Regionen wie in Nordamerika und Europa häufiger. In einkommensschwächeren Gebieten wie Afrika und Asien dominieren hingegen verhaltensbezogene Maßnahmen, bei denen betroffene Haushalte und Unternehmen eher auf sich selbst gestellt sind.

Insgesamt seien die meisten Anpassungsmaßnahmen unabhängig von den jeweiligen Regionen und ihrem Wohlstand in Tiefe, Umfang und Geschwindigkeit unzureichend, so die Forschenden. Auch gebe es kaum Anzeichen für eine nachhaltige Verringerung der Risiken durch die bereits umgesetzten Maßnahmen. „Unsere Ergebnisse zeigen auf allen Ebenen Nachholbedarf“, sagt Garschagen. „Es gibt wenig wirklich tiefgreifenden Wandel, bei dem das Risikomanagement fundamental umgedacht wird.“

Häufig versuchten Städte, das Katastrophenmanagement auf der Basis von früheren Erfahrungen zu optimieren, ohne zu hinterfragen, ob diese Ansätze auch in Zukunft noch tragfähig sind. Zudem würden die Planungsgrundlagen nur selten quantifiziert und sozioökonomische Faktoren selten berücksichtigt. Hier sieht Garschagen noch große Forschungslücken, vor allem im bisher in Studien unterrepräsentierten globalen Süden. Nature Cities 2024

Ursprung des Lebens: Ein neues Szenario

Waren wassergefüllte Gesteinsporen die Wiege der Evolution?

Die Entstehung des Lebens auf der Erde ist immer noch ein ungelöstes Rätsel, aber eine gängige Theorie besagt, dass die Replikation genetischen Materials ein entscheidender Prozess war. Eine Gruppe von LMU-Forschern um Dieter Braun, Mitglied im Exzellenzcluster ORIGINS, hat nun ein geologisches Szenario identifiziert, das die Entstehung des Lebens auf der Erde ausgelöst haben könnte: Ein Gasfluss durch einen engen Wasserkanal, wie er in der Natur häufig an Gesteinsporen auftritt. „Wir haben ein plausibles und reichhaltiges geologisches Milieu untersucht, das die Replikation frühen Lebens ausgelöst haben könnte“, so Braun. Das erweitere das Repertoire möglicher Umgebungen, die eine Replikation auf frühen Planeten ermöglichen könnten, beträchtlich. eLife 2024

Quantenphysik: Der magische Kniff

Neues Material macht einzelne Photonen im Infrarotbereich nachweisbar.

Mitglied im Exzellenzcluster MCQST, hat erstmals einzelne Photonen im Infrarotspektrum mithilfe eines revolutionären Materials nachgewiesen, das aus zwei zueinander verdrehten Graphenschichten besteht. Es ist dabei erforderlich, die beiden Schichten präzise in einem Winkel von 1,1 Grad zueinander auszurichten. So entsteht eine einzigartige supraleitende Phase, die sich durch eine extrem niedrige Elektronendichte auszeichnet. Sie ist zehn- bis hunderttausendmal niedriger als bei herkömmlichen Supraleitern, die üblicherweise für Einzelphotonen-Detektionsanwendungen verwendet werden. Damit lassen sich nun auch Photonen mit längerer Wellenlänge detektieren, dies ist wichtig für die Entwicklung neuartiger Quantensensoren. Science Advances 2024

Inklusion: Förderschule ade?

Wie ein funktionierendes Schulsystem in Bayern ohne Sonderschulen aussehen könnte

Inklusive Bildung ist ein Menschenrecht. Dennoch gibt es in Deutschland derzeit sowohl reguläre Schulen, in denen Kinder mit und ohne besonderen Förderbedarf nebeneinander unterrichtet werden, als auch reine Förderschulen. Ein Team um Markus Gebhardt vom LMU-Lehrstuhl für Sonderpädagogik hat in einer Simulationsstudie untersucht, wie ein vollständig inklusives Schulsystem verwirklicht werden könnte. In Bayern sind derzeit etwa 15 Prozent der Schulen Förderschulen. Im Rahmen der Studie haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler untersucht, was es bedeuten würde, wenn sie ganz oder teilweise geschlossen würden. „Ein Wegfall der Förderschulen könnte dazu führen, dass die regulären Schulen auf mehr Ressourcen zugreifen können“, so Markus Gebhardt. Vor allem im ländlichen Raum würde das Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf zugutekommen. Zeitschrift für Grundschulforschung 2024

Schlüssel zur schnellen Planetenbildung: Ein neues astrophysikalisches Modell eines Teams um LMU-Astrophysiker Til Birnstiel liefert tiefere Einblicke in die Prozesse zur Entstehung von Riesenplaneten wie Jupiter und könnte unser Verständnis von Planetensystemen erweitern. Astronomy & Astrophysics 2024

Wie Künstliche Intelligenz auch weniger häufige Krankheiten erkennt

Ein neuer Ansatz kann künftig die Diagnostik unterstützen.

KI wird in der Medizin bereits in vielen Bereichen eingesetzt und hat großes Potenzial, die Diagnose von Krankheiten zu unterstützen. KI-Modelle müssen allerdings mit zahlreichen Beispielen trainiert werden, die in der Regel nur für häufige Krankheiten in ausreichender Menge verfügbar sind. „Das wäre so, als wenn ein Hausarzt nur Husten, Schnupfen und Heiserkeit diagnostizieren müsste“, sagt Frederick Klauschen, Direktor des Pathologischen Instituts der LMU. „Die eigentliche Herausforderung ist, auch die selteneren Erkrankungen zu erkennen. Diese übersehen die aktuellen KI-Modelle häufig oder klassifizieren sie falsch.“ Klauschen hat nun, gemeinsam mit Forschenden der TU Berlin/BIFOLD und der Charité Berlin, einen neuartigen Ansatz entwickelt, der diese Einschränkung überwindet: Das neue Modell benötigt nur Trainingsdaten von häufigen Befunden, um auch die weniger häufigen Krankheiten zuverlässig zu identifizieren. Das kann die diagnostische Sicherheit verbessern und Pathologinnen und Pathologen zukünftig deutlich entlasten. NEJM AI 2024

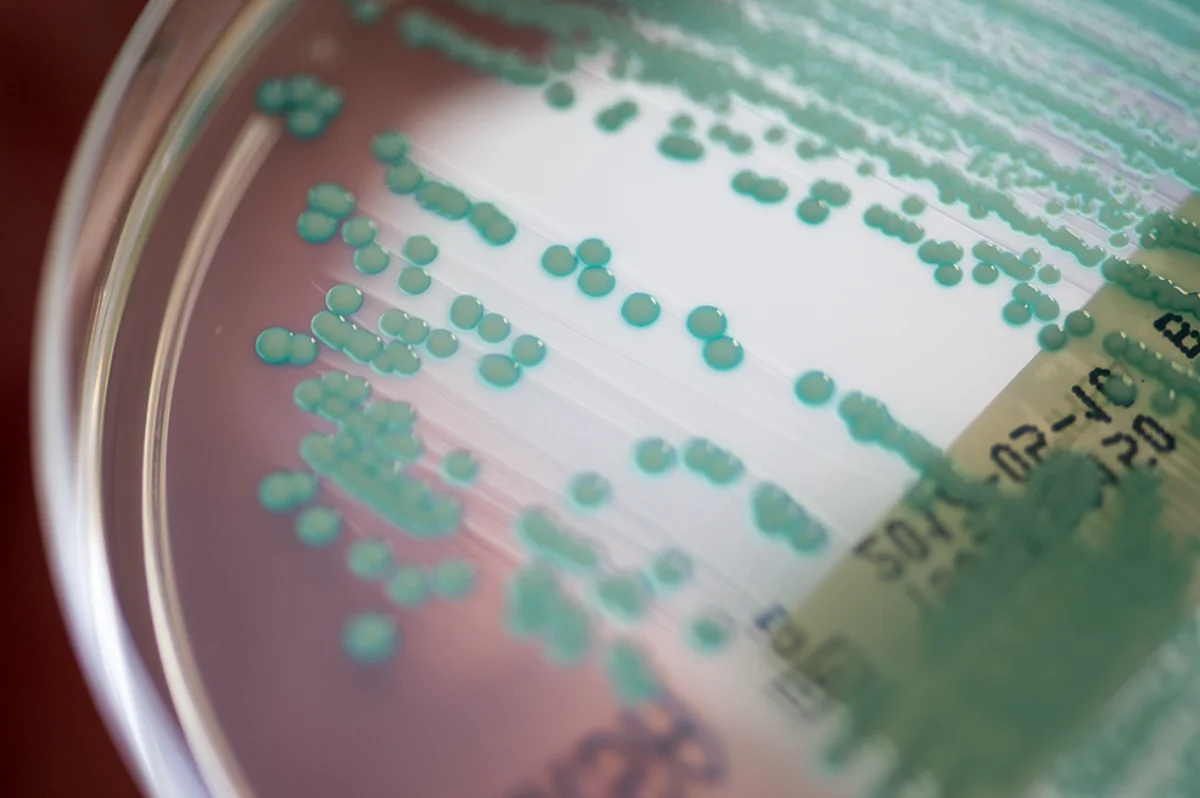

Multiresistente Nasenkeime

Welche Rolle Eisen im nasalen Mikrobiom spielt

Wir teilen unseren Körper mit unzähligen Mikroorganismen. Sie bewohnen unseren Darm, die Haut und Körperöffnungen wie Mund und Nase. Wie dieses Mikrobiom zusammengesetzt ist, hat großen Einfluss auf unsere Gesundheit. Ein Forschungsteam um den LMU-Mikrobiologen Simon Heilbronner hat untersucht, wie verschiedene Bakterien, die sich in der Nasenhöhle ansiedeln können, mit dem Eisenmangel dort umgehen und miteinander interagieren. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass die Zusammensetzung des Mikrobioms beeinflussen kann, wie gut multiresistente Staphylokokken in der Nase gedeihen. Das eröffnet neue Wege für die gezielte Verdrängung potenziell gefährlicher Keime über nasale Probiotika, die ohne den Einsatz von Antibiotika auskommen. The ISME-Journal 2024

Die Zahl: 595.000.000 ha

Ein Team um die LMU-Forschenden Yiannis Moustakis und Julia Pongratz zeigt, dass großflächige Aufforstung einen wichtigen Beitrag dazu leisten kann, die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Ein von ihnen entwickeltes Szenario sieht bis 2060 eine Aufforstungsfläche von 595 Millionen Hektar vor, die bis 2100 auf 935 Millionen Hektar gesteigert wird. So könnte die globale Spitzentemperatur in der Mitte des Jahrhunderts um 0,08 Grad Celsius gesenkt werden und die Endtemperatur am Ende des Jahrhunderts um 0,2 Grad Celsius niedriger ausfallen als ohne Aufforstung. Nature Communications 2024

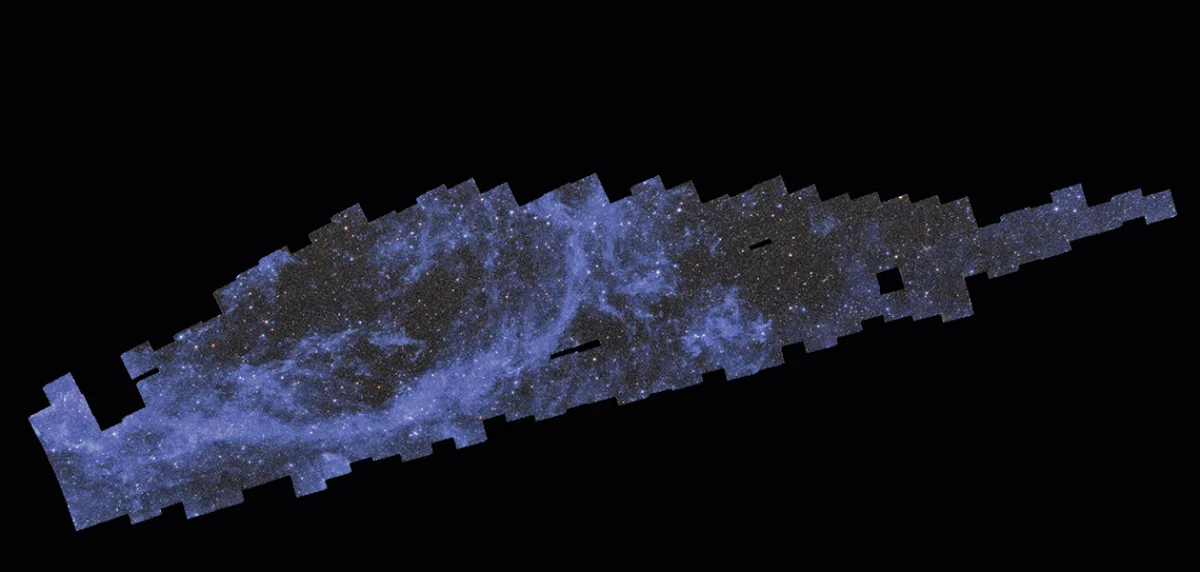

Euclid: Die Vermessung des Himmels

ESA-Weltraummission veröffentlicht ersten Teil einer gewaltigen Karte des Universums.

Millionen von Sternen und Galaxien sind auf dem ersten Teilstück der detaillierten Kartierung des Universums zu sehen, die das Weltraumteleskop Euclid der ESA erstellt hat. Nie zuvor konnte ein Teleskop so genaue astronomische Bilder über einen so großen Himmelsbereich anfertigen und gleichzeitig so tief ins Universum blicken. Der aufgenommene Streifen zeigt die enorme Datenqualität auf allen Ebenen, von Panoramaansichten des Universums bis zu den Details der Strukturen einzelner Galaxien. Mehrere deutsche Forschungseinrichtungen, darunter auch die LMU, nehmen an dieser Mission teil.

Der erste Teil der Karte enthält 260 Aufnahmen, entstanden zwischen dem 25. März und dem 8. April 2024. In nur zwei Wochen hat Euclid 132 Quadratgrad des südlichen Himmels erfasst, mehr als das 500-fache der Fläche, die der Vollmond am Himmel abdecken würde. „Euclid hat sein scharfes Auge auf den Himmel gerichtet und arbeitet sein Beobachtungsprogramm ab“, sagt der Physiker Frank Grupp von der LMU und dem Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik (MPE) in Garching, der deutsche Projektleiter. „Wir freuen uns, nun die Früchte von 15 Jahren Vorbereitung ernten zu können.“

Das aufgenommene Mosaik deckt bislang ein Prozent der gesamten Himmelsdurchmusterung ab. Sechs Jahre soll die Euclid-Mission dauern. Während dieser Vermessung beobachtet Euclid die Formen, Entfernungen und Bewegungen von Milliarden von Galaxien in bis zu zehn Milliarden Lichtjahren Entfernung. So entsteht die detaillierteste kosmische 3D-Karte, die je angefertigt wurde. Die empfindlichen Kameras haben eine unglaubliche Anzahl von Objekten in allen Einzelheiten erfasst. Selbst wenn man sehr tief in die Karte hineinzoomt, lassen sich immer noch deutlich etwa die verzweigten Strukturen einer Spiralgalaxie erkennen.

Das erste Stück der Karte enthält rund 14 Millionen Galaxien. Ihre Verteilung könnte Aufschluss darüber geben, welchen verborgenen Einfluss Dunkle Materie und Dunkle Energie auf die Struktur des Universums haben. 95 Prozent unseres Kosmos scheint aus diesen mysteriösen „dunklen“ Zutaten zu bestehen. Während die Dunkle Materie die Gravitationswirkung zwischen und innerhalb von Galaxien bestimmt und zunächst für eine Abbremsung der Ausdehnung des Weltalls sorgte, ist die Dunkle Energie für die derzeitige beschleunigte Expansion des Universums verantwortlich.

Bislang sind zwölf Prozent der Untersuchung abgeschlossen. Täglich werden etwa 100 Gigabyte an Bildern und Spektren zur Erde gesendet. Um diese gigantische Datenmenge zu verarbeiten, hat das Euclid-Konsortium neun Datenzentren aufgebaut, darunter das Deutsche Wissenschaftsdatenzentrum (SDC-DE). Es wird zehn Prozent der Daten verarbeiten. „Die sich ständig ändernde Soft- und Hardware stellt unser Team vor große Herausforderungen, um die termingerechte Verarbeitung sicherzustellen“, sagt Maximilian Fabricius (LMU und MPE), Leiter des SDC-DE. „Wir sind jedoch stolz, wie gut nun alles zusammenspielt.“

0 Kommentare