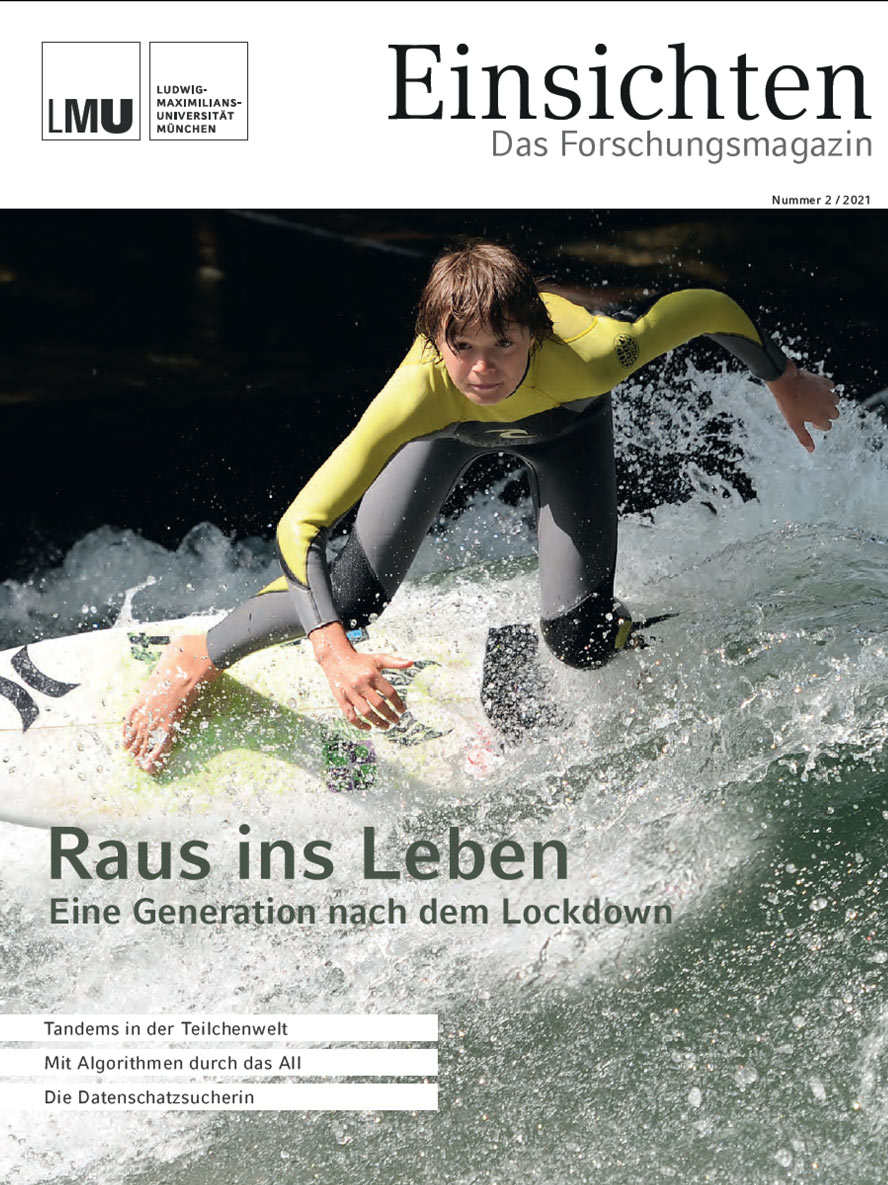

Selbstvertrauen, Beziehungsfähigkeit, Durchhaltevermögen, ein Sinn für Gerechtigkeit und der Mut, für sich und für andere einzustehen – welche Werte wollen wir unserem Kind für seinen Weg durchs Leben mitgeben? Und wie gelingt das überhaupt? Wie können wir seine soziale und moralische Entwicklung unterstützen?

Professorin Jeanine Grütter hat zwei Nachrichten für Eltern. Erstens: Sie sind und bleiben wichtige Bezugspersonen für ihre Kinder in Bezug auf deren emotionale, moralische und soziale Entwicklung. Spätestens mit Eintritt in die Schule werden aber auch die Peers, also die Gleichaltrigen in der Klassengemeinschaft oder im Sportverein, Freunde und Cliquen für das Sozialverhalten der Kinder zunehmend bedeutsam.

Das Fundament für die moralische Entwicklung legen

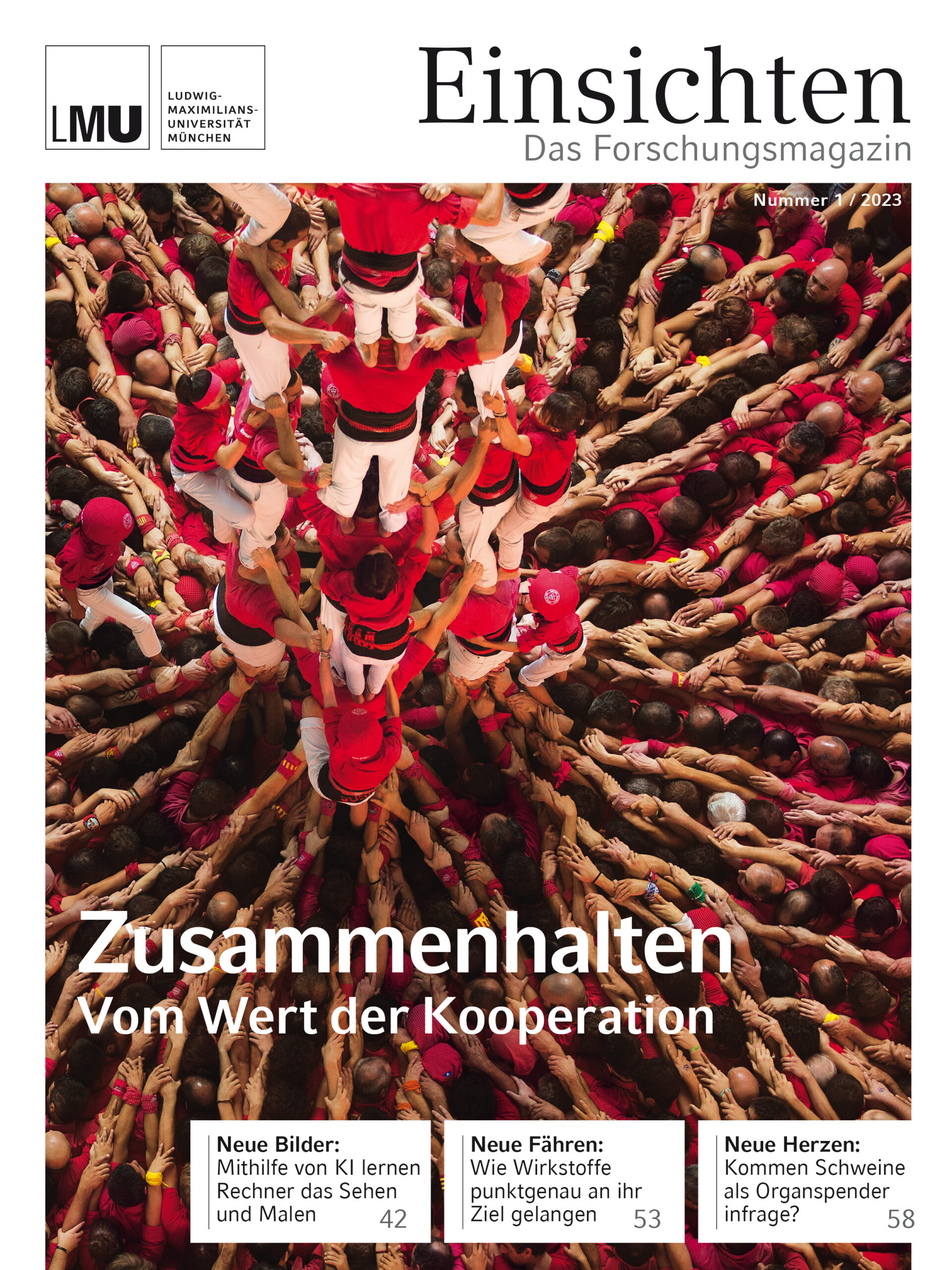

Die Zugehörigkeit zur Gruppe gewinnt dann vermehrt an Bedeutung für den Selbstwert und die Identifikation. „Häufig schließen sich Kinder sogar dem Verhalten ihrer Peers an, wenn dieses gar nicht ihrer eigenen moralischen Überzeugung entspricht“, sagt Grütter. Sie verhalten sich dann beispielsweise entgegen der eigenen Überzeugung unfair, um sich an die Gruppe anzupassen und nicht herauszufallen. Die zweite Nachricht: „Ist es gelungen, eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen, besteht eine gute Chance, dass sich die Kinder und Jugendlichen in komplexen Situationen an ihre Eltern oder auch an Lehrpersonen wenden – um Rat einzuholen oder um die Situation im Nachgang zu besprechen“, sagt die Entwicklungspsychologin.

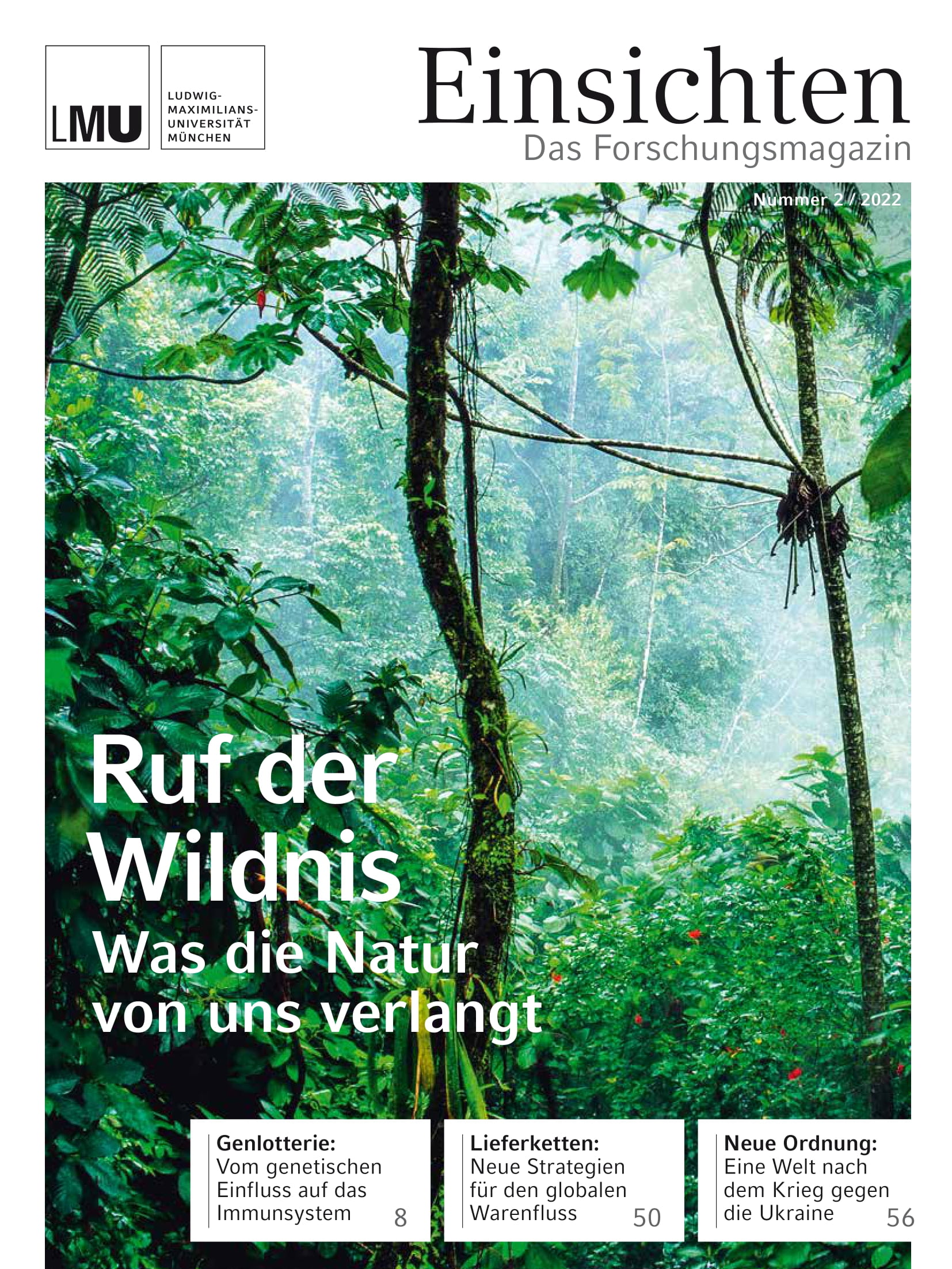

Jeanine Grütter ist seit 2024 Professorin an der Fakultät für Psychologie und Pädagogik, Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie der LMU. Sie interessiert sich dafür, wie sich soziale Kognitionen, moralische Kognitionen und moralische Emotionen wie Empathie und Mitgefühl entwickeln – von der Kindheit bis ins junge Erwachsenenalter. „Ich finde das Thema faszinierend, weil es mitten aus dem Leben kommt“, sagt sie. „Wenn wir auf das Weltgeschehen schauen, da passieren wunderschöne und schlimme Dinge zugleich, und viele sind durch Menschen ausgelöst.“ Das beeinflusse jeden einzelnen von uns. Denn wir müssen uns vor dem Hintergrund des aktuellen Geschehens immer wieder die Frage stellen, was fair ist und wie wir uns selbst in dieser Welt positionieren wollen. Und das beeinflusst letztlich unser Verhalten – egal wie alt wir sind. „Wie das funktioniert und welche Einflüsse wichtig sind, untersuche ich mit meinem Team auf der ganzen Welt“, sagt Grütter.

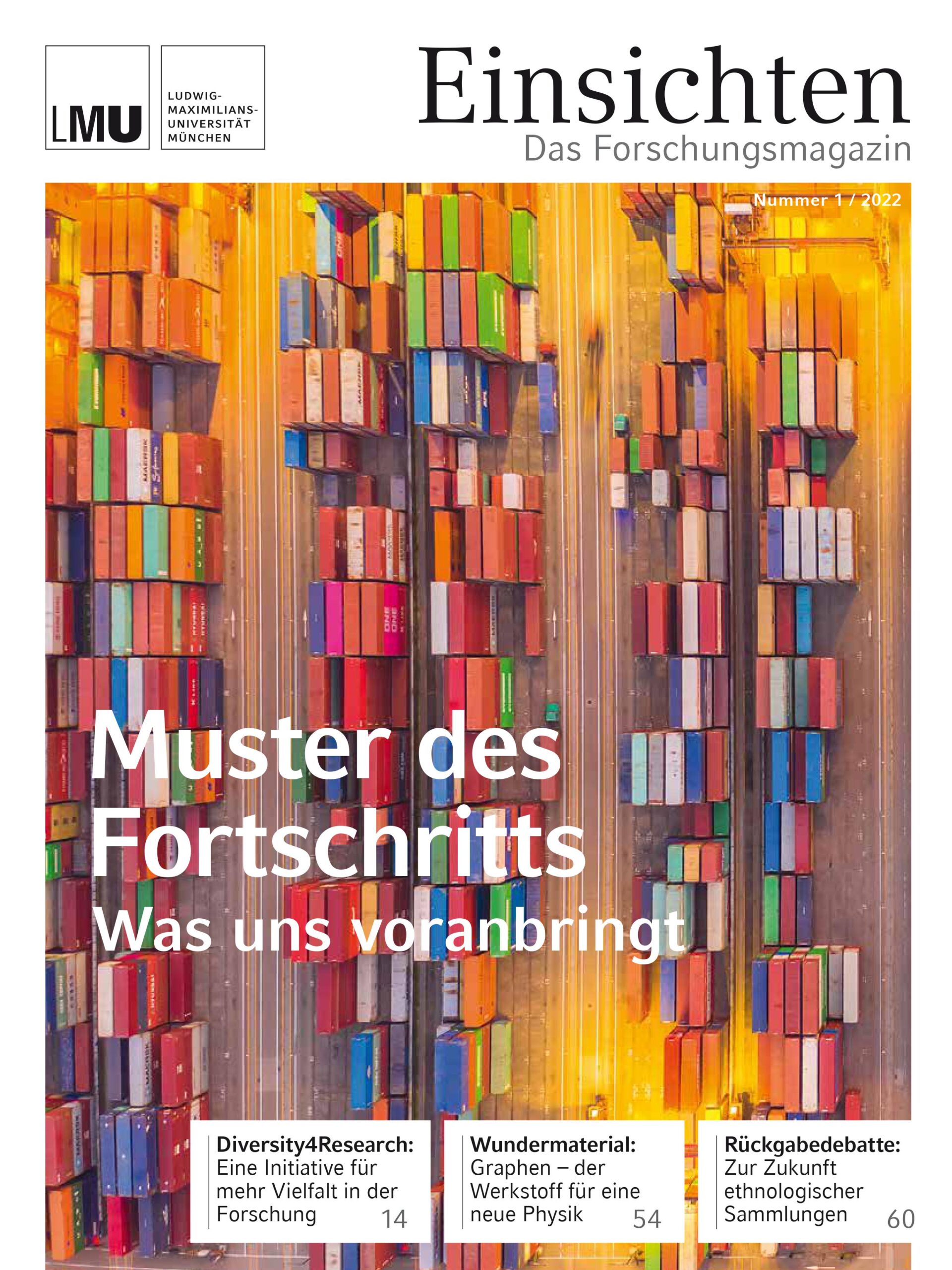

Sozialverhalten und Moral sind also nicht zementiert, wie die Forschung zeigt. Vielmehr entwickeln sie sich ein Leben lang – abhängig von unserer Umgebung, unseren Partnern, Freunden und Mentoren ebenso wie von unseren Erfahrungen. Eltern können diese Entwicklung über lange Abschnitte des Lebens beeinflussen. Sie sorgen im Idealfall für eine gute Basis, für Grundkompetenzen – gerade in den ersten Jahren.

„Ich spreche in diesem Zusammenhang gerne von einem Fundament, das in der frühen Kindheit gelegt wird“, sagt Grütter. „Das Fundament bleibt bestehen, während das darauf errichtete Gebäude immer wieder umgebaut wird.“ Und genau wie bei einem architektonischen Bauwerk entscheidet das Fundament letztlich, wie stabil das darüber liegende Gefüge ist, wie viele und welche Umbaumaßnahmen es verkraftet und ob es auch mal einem Sturm standhalten kann. „Das heißt nicht, dass die Entwicklung mit einem weniger guten Fundament zwingend negativ verläuft – aber es ist sehr viel schwerer.“

Der Einfluss der Eltern ist auch kulturell bedingt

Für ein gutes Fundament ist insbesondere entscheidend, welche Signale Erziehende aussenden. Das beginnt schon im Säuglingsalter, wenn die Grundlage für das Bindungsverhalten gelegt wird. Werden die Bedürfnisse des Babys erfüllt, so dass es das Gefühl entwickelt, dass es sich auf sein Umfeld verlassen kann? Später, im Kleinkindalter, ist eine gute Balance zwischen Autonomie und liebevoller Förderung wichtig, ebenso wie das Erleben und Verbalisieren von Emotionen. Wird ein Kind mit seiner überwältigenden Gefühlswelt wirklich angenommen oder muss es seine Emotionen unterdrücken? „Da wird viel mitgegeben, auch für die Empathiefähigkeit“, sagt die Entwicklungspsychologin.

„Letztlich profitieren alle davon, wenn eine gute Interaktion zwischen Kindern mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen und Hintergründen stattfindet.“

Aber auch später in der Kindheit und Jugend gibt es immer wieder sensible Zeiträume, in denen Eltern ihren Kindern etwas mitgeben können. In Ihrer Zeit an der Universität Zürich hat Grütter in einem Projekt mitgearbeitet, das Kinder ab sechs Jahren und ihre Familien über viele Jahre hinweg begleitet und alle drei Jahre befragt hat. Dabei hat sich herausgestellt: Der Einfluss der Eltern wird insbesondere bei schulischen Übergängen immer wieder relevant. Wenn etwa der Wechsel zu einer anderen Schulform ansteht, werden die Signale der Eltern wieder entscheidend. „Wenn Eltern sehr stark an das Kind glauben und eine Vorstellung von dem haben, was das Kind erreichen kann und soll, dann trauen sich auch die Kinder mehr zu und sind bereit, sich für ein Ziel einzusetzen“, sagt Grütter. Das wirke sich letztlich auf die Leistung aus, also darauf, ob es das angestrebte akademische Ziel erreicht oder nicht.

„Wenn Eltern sehr stark an das Kind glauben und eine Vorstellung von dem haben, was das Kind erreichen kann und soll, dann trauen sich auch die Kinder mehr zu und sind bereit, sich für ein Ziel einzusetzen.“

Wie Eltern die soziale Entwicklung ihrer Kinder mitgestalten können, hängt auch von der Kultur ab, in der sie leben. Das hat eine Studie verdeutlicht, die Grütter in Nepal durchgeführt hat – in einer Gesellschaft, die stark von Tradition sowie von einer deutlichen Zersplitterung in Kasten und Unterkasten, verschiedene soziale Schichten, aber auch in unterschiedliche Religionen geprägt ist.

Untersucht hat die Entwicklungspsychologin hier die Präferenzen in Bezug auf Freundschaften und romantische Beziehungen mit Personen von niedrigerem oder höherem sozialen Status. Grütter fand heraus, dass die meisten Jugendlichen annahmen, dass Beziehungen zwischen Jugendlichen aus verschiedenen Schichten weniger wahrscheinlich sind als Beziehungen innerhalb der gleichen Schicht. Zudem erwarteten sie, dass Eltern aus niedrigeren sozialen Schichten eher eine Interaktion mit höheren sozialen Schichten befürworten als umgekehrt. Solche Erwartungen könnten ein Hindernis für gemischte Beziehungen darstellen. Die gute Nachricht ist jedoch: Einige Jugendliche waren nicht bereit, sich dieser Erwartung zu fügen, weil sie es für ungerecht befanden, dass Jugendliche aus niedrigen sozialen Schichten dadurch weniger Chancen bekommen und weil sie sich nicht in ihrer Autonomie einschränken lassen wollten.

Wichtig für guten Zusammenhalt: Miteinander reden

Wie stark die Annahme über das Denken und die Meinung der Anderen das Handeln von Kindern und Jugendlichen beeinflusst, zeigt sich auch in einer Studie, die Grütter mit ihrem Team in Schweizer Grundschulen mit integrativem Setting durchgeführt hat. Auch hier war die Annahme der Kinder, was die Mitschülerinnen und Mitschüler denken, ausschlaggebend dafür, ob sie bereit waren, ein Kind mit Lernschwierigkeiten anzunehmen oder nicht. Interessanterweise gingen die meisten davon aus, dass sie selbst eher bereit wären, dieses Kind zu integrieren, als ihre Peers.

„Hier sehen wir eine ganz wichtige Aufgabe, ein Programm zu entwickeln, damit Lehrpersonen Schulkinder anleiten können, in ihren Klassen solche Fragen offen zu diskutieren“, sagt Grütter. Ein wichtiges Ziel ist, dass innerhalb der Gruppe darüber gesprochen wird – über Gefühle, Annahmen, aber auch über Wünsche und Bedenken bezüglich der Gruppensituation. So lernen Kinder letztlich, soziale Verantwortung zu übernehmen – auch außerhalb dessen, was sie von zu Hause mitbekommen haben. „Und letztlich, wie unsere Studien ebenfalls zeigen, profitieren alle davon, wenn eine gute Interaktion zwischen schwächeren und stärkeren Kindern mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen und Hintergründen stattfindet.“ Damit können Schulen letztlich das erweitern, was Eltern ihren Kindern mitgeben, und durch klare Signale und gute Kommunikation die moralische und sozial-emotionale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen unterstützen.

Stefanie Reinberger

Prof. Dr. Jeanine Grütter erforscht die soziale, moralische und emotionale Entwicklung von der Kindheit bis ins frühe Erwachsenenalter. Sie studierte und promovierte an der Universität Zürich und arbeitete als Postdoktorandin unter anderem in Nepal, den USA und der Schweiz. Bevor sie 2024 an die LMU wechselte, war sie drei Jahre lang Professorin an der Universität Konstanz.

0 Kommentare